Il y a un an, je vous avais proposé un article sur les flux d’énergie dans les écosystèmes et ses applications pratiques au jardin. Je vous propose aujourd’hui de revisiter ce thème. En nous intéressant surtout à la transmission d’énergie sous forme biochimique de la plante vers le sol.

Pour rappel les végétaux fixent l’énergie solaire qu’il transforment en énergie (bio)chimique, c’est-à-dire l’énergie qui assure la cohésion des molécules organiques qui composent la plante. Cette énergie est ensuite captée par les chaînes alimentaires du sol et progressivement dégradée sous forme de chaleur par les animaux, bactéries et champignons notamment. Mais comment précisément l’énergie biochimique des végétaux est-elle transmise à ces chaînes alimentaires ?

Le premier phénomène qui vient à l’esprit est le broutage par les herbivores, qu’il s’agisse de vache, de chenilles, de pucerons, ou de nématodes. Toutefois, ce flux lié aux herbivores est le plus souvent très faible comparés à ceux qui sont exposés ci-dessous. Nous considérerons donc que la quasi-totalité de l’énergie libérée par les végétaux dans l’écosystème l’est via la vie du sol.

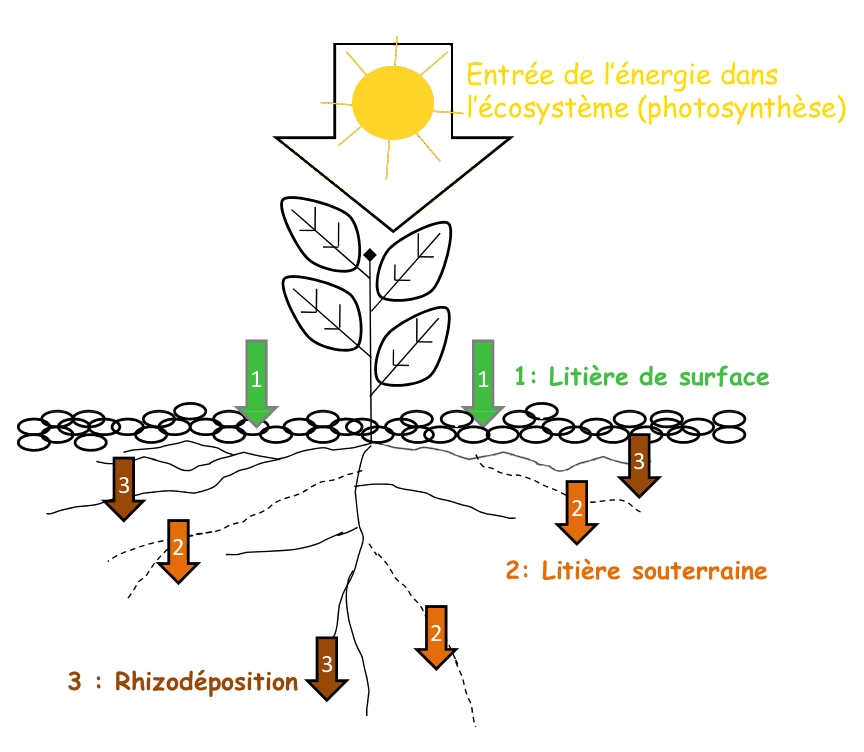

Pour cela trois phénomènes sont à l’action :

- La litière de surface : les parties aériennes des végétaux (feuilles, tiges, fleurs, fruits) se déposent sur le sol soit après la mort de ces organes, soit suite à une perturbation (vent, grêle, récolte…) et forment une litière, comme par exemple la litière forestière, ce tapis de feuilles et de brindilles qui recouvrent les sols forestiers. C’est dans cette litière que vivent la plupart des champignons et animaux qui se nourrissent de végétaux en décomposition : collemboles, acariens, iules, cloportes, vers de surfaces…

- La litière souterraine : plus discrète mais pourtant à peu près aussi importante que la première, cette litière reçoit les racines mortes qui se décomposent dans le sol.

- La rhizodéposition : encore plus discret et trop peu connu, ce phénomène consiste en la sécrétion de composés organiques (exsudats, cellules détachées…) directement dans le sol par les racines vivantes des plantes. Cela nourrit les micro-organismes de la rhizosphère, cette mince couche de sol qui colle aux racines : bactéries, protozoaires, nématodes, champignons… La rhizodéposition correspond en général à 20 à 50% du carbone fixé par la plante et monter parfois à 80%, ce phénomène est donc essentiel à la compréhension du système sol-plante.

Comment reproduire ces phénomènes au jardin ?

Du fait des récoltes, une partie non négligeable de l’énergie fixée par les plantes part directement dans nos assiettes, et c’est tant mieux, c’est quand même le but d’un potager ! Il convient donc de veiller à la reproduction de ces trois flux au jardin :

La litière de surface peut être facilement reproduite, soit en apportant un mulch d’origine externe au potager (paille, foin, BRF…), soit en en restituant au sol le maximum de la biomasse qui y a poussé : résidus de cultures, de sarclage et des couverts végétaux.

La litière souterraine se fait plus naturellement, sauf dans le cas des légumes racines, pour lesquels on récolte la majeure partie de ce qui aurait fournit cette litière. Pour les autres légumes, toutefois, pour que la litière souterraine soit restituée dans de bonnes conditions, il convient de ne pas arracher les plants après la récolte, mais seulement de les couper à la base, et de travailler le moins possible la terre ensuite, idéalement pas du tout !

La rhizodéposition, en revanche se fait à partir du moment où une plante (cultivée ou spontanée) pousse dans le sol. Il suffit donc de maximiser le temps de culture du sol en faisant se succéder le plus vite possible les cultures et les couverts végétaux !

Eh oui, c’est la plante qui fait le sol, seules les récoltes l’épuisent, donc plus on a de plantes qui poussent sur un sol et y retournent suivant ces trois processus, plus on construit son sol efficacement ! En Bref, on a plus de temps mort au potager, seulement des temps vivants !