Je vous dois cet article depuis le mois de juin, mais suite à mon retour du Vietnam qui fut assez mouvementé, j’ai laissé de côté cette tâche. Je corrige enfin cette négligence avec ce texte sur le troisième rôle agronomique de la vie des sols : la fourniture de nutriments aux végétaux, article qui fait suite aux trois premiers postés sur le sujet: selon vous, quels sont les rôles agronomiques de la vie des sols ? rôle agronomique n°1 : la transformation des matières organiques et rôle agronomique n°2 : la structuration des sols.

Voici un thème qui touche directement la question de la fertilisation : l’agronomie du XXème siècle a été bâtie sur le mythe de la fertilisation chimique basée essentiellement sur trois éléments : l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K), le fameux trio NPK qui résonne désormais dans le langage agronomique comme la sainte trinité dans celui de la religion chrétienne.

En effet ces éléments sont très importants pour les plantes : l’azote est un constituant des protéines, de l’ADN…, le phosphore entre dans la composition de l’ATP et de l’ADP et de certaines protéines (les fameuse lécithines), participe à la mise à fruit… et le potassium enfin régule l’absorption de l’eau du sol par les racines, active certaines enzymes…

Non, ce que je mets ici en question, ce n’est pas l’importance de ces éléments, mais la manière de les amener aux végétaux. Travailler avec la vie permet d’entrevoir des pistes pour améliorer le prélèvement de ces éléments par les plantes uniquement grâce à la vie du sol.

Fixation biologique de l’azote atmosphérique

Déjà évoqué dans l’article « l’azote dans tous ses états », la principale entrée de l’azote dans le monde vivant est due à des bactéries qui se nourrissent de l’azote de l’air en le transformant en ions ammonium (NH4+) utilisable plus ou moins directement par ces mêmes bactéries ou par les plantes avec lesquelles elles vivent en symbiose.

Ces bactéries vivent selon plusieurs modes de fonctionnement :

– Certaines, comme les Azotobacter ou les Clostridium (cyanobactérie typique des rizières) se nourrissent des matières organiques du sol, elles participent à augmenter la teneur en azote total du sol, azote qui deviendra accessible tôt ou tard pour une plante ;

– D’autres vivent au voisinage immédiat des racines, voire à l’intérieur des végétaux et se nourrissent directement de produits issus de la photosynthèse, c’est ce qu’on appelle la fixation associative, l’azote qu’elles fixent est disponible pour les végétaux après la mort de la bactérie ;

– Certaines enfin, et c’est la voie la plus efficace de transfert d’azote depuis l’atmosphère vers la biosphère, vivent en symbiose avec des végétaux au sein de nodules qui se forment sur les racines. C’est le cas par exemple des bactéries filamenteuses (actinobactéries) du genre Frankia qui vivent en symbiose avec des végétaux ligneux tels que les aulnes, les argousiers, les filaos… Et c’est surtout le cas des rhizobium qui forment une symbiose extrêmement importante au niveau planétaire : la symbiose légumineuses-rhizobium.

Mycorhizes

J’ai déjà parlé de cette symbiose entre végétaux et champignons dans un article qui leur est consacré. Les champignons mycorhiziens à arbuscule (MA), qui vivent en symbiose avec l’immense majorité des végétaux cultivés, sont d’une aide très précieuse pour alimenter les végétaux en nutriments peu solubles et donc difficile d’accès pour ces dernières. Il s’agit notamment du phosphore et du zinc (élément qui entre dans la composition d’enzymes et d’hormones de croissance et qui aide à la synthèse de la chlorophylle).

D’autres champignons, les champignons ectomycorhiziens, qui vivent en symbiose avec des espèces d’arbres tels que les chênes, les pins, les hêtres, les bouleaux…, ont également une action importante sur la nutrition en azote de leurs arbres hôtes notamment en allant chercher cet élément directement dans la matière organique du sol.

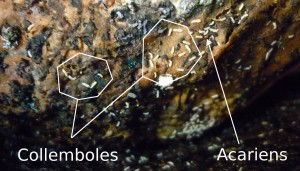

Activité de la pédofaune

La pédofaune joue un rôle clé dans la fragmentation et la décomposition des matières organiques fraîches (voir rôle agronomique n°1). A l’instar de tout les autres animaux de la planète, ceux de la pédofaune concentrent l’azote issus de leur nourriture dans leurs tissus. Leurs cadavres et leurs déjections reviennent donc à une transformation en fumure animale des matières organiques d’origine végétale qui forment la majorité des matières organiques fraiches qui arrivent au sol.

L’action de micro-organismes sur ces cadavres et excréments libère de azote assimilable par les végétaux.

Libération d’azote et autres nutriment dans la rhizosphère

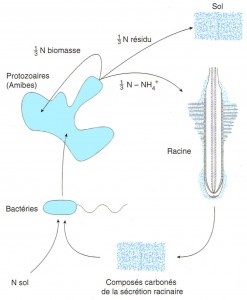

Afin de voir les élément minéraux essentiel à son métabolisme disponible à proximité immédiate de leurs racines (la zone du sol justement appelée rhizosphère), les plantes ont recours à un processus ingénieux : elle font de l’élevage de micro-organismes ! Pour ce faire, elles libèrent directement dans le sol des composés organiques qui nourrissent ces derniers, ce qu’on appelle la rhizodéposition. A première vue, c’est de l’énergie gâchée, mais en y regardant de plus près, il s’avère que les micro-organismes nourris par ces composés sont en réalité utilisés par la plante pour se nourrir.

Dans les années 80, une scientifique américaine, Mariane Clarholm, a mis en évidence que du blé cultivé sans engrais mais avec des bactéries et des amibes prédatrices de bactéries assimilait trois à quatre fois plus d’azote qu’un blé qui poussait avec les seules bactéries.

Voici l’explication de ce phénomène : la plante libère dans le sol via la rhizodéposition des composés riches en carbone et pauvre en azote, ces composés sont immédiatement consommés par les bactéries qui, pour équilibrer leur alimentation, doivent aller chercher l’azote dans le sol environnant, essentiellement sous des formes organiques non assimilables telles quelles par les végétaux. Ces bactéries sont ensuite la proie d’amibes. L’azote qui composait la bactérie est utilisé pour un tiers par l’amibe, un autre tiers rejoint le stock de matière organique du sol et le dernier tiers et rejeté sous forme ammoniacale à proximité immédiate des racines. Cet ammonium est alors absorbé par la plante soit tel quel, soit après nitrification.

L’activité bactérienne de la rhizosphère permet également la mise à disposition d’autres éléments, en particulier le phosphore et le fer, mobilisés grâce à l’activité de bactéries qui vont chercher ces éléments soit dans les minéraux, soit dans la matière organique.

La vie du sol : un engrais naturel ?

Peut-on dire pour autant que la vie du sol représente un engrais naturel ? La réponse est à la fois oui et non.

En effet, lorsque des éléments sont amenés dans le sol par l’activité notamment bactérienne, comme dans le cas de fixation biologique de diazote ou de la libération de nutriments depuis la matière minérale, ces apports sont en effet assimilables à des engrais car l’activité biologique fait entrer dans le système sol/plante des éléments qui n’en faisait pas partie.

En revanche, lorsqu’il s’agit de libération de nutriments depuis la matière organique du sol (cas des prélèvements mycorhiziens, ou de la mise en solution de l’azote par la chaîne alimentaire rhizodépôt-bactérie-amibe ou encore du phosphore contenu dans les matières organiques), il s’agit de nutriments qui sont déjà contenus dans le système sol/plante car ils ont déjà transité par les végétaux ou les organismes du sol avant d’être intégrés à la MO et remis en solution par l’activité bactérienne.