J’ai rencontré Cloé, du blog le labo insolite, en septembre dernier à l’occasion d’une formation dans l’Hérault, organisée par Marchés Paysans 34 et Humus Sapiens Pays d’Oc, et dans laquelle nous intervenions tous deux, moi sur la vie des sols et elle sur les légumineuses, justement. Suite à cela je lui ai proposé de vous partager ces connaissance de biologiste sur ce thème avec une série de deux articles dont voici le premier !

Un peu d’histoire

Les légumineuses étaient connues depuis longtemps pour leur capacité à restaurer la fertilité d’un sol surtout après une culture mais personne n’avait encore compris le mécanisme de fixation d’azote.

A la fin du 17e siècle déjà, le médecin et naturaliste italien Malpighi avait observé les nodules mais il pensait que c’était des galles (dues en général à des espèces particulières de pucerons).

Il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour des découvertes majeures. En effet, deux chimistes allemands Hermann Hellriegel et Hermann Wilfarth découvrirent en 1888 que les nodules sur les racines de légumineuse étaient le siège de la fixation d’azote. L’organisme responsable de ces nodules n’était pas encore bien identifié. Ce fut le botaniste et microbiologiste hollandais Martinus Beijerinck qui isola et cultiva pour la première fois les bactéries des nodules en 1888 également.

Ensuite, au 20e siècle, de plus en plus de genres de bactéries furent identifiées et étudiées ce qui a donné lieu aujourd’hui à tout un univers de recherche sur lesquels beaucoup de scientifiques travaillent.

Qu’est ce qu’une légumineuse ?

On entend souvent le terme « légumineuse » mais on ne sait pas toujours ce qu’il signifie exactement. Ce terme désigne la famille de plantes Fabacées ou « Fabaceae » en latin.

Cette grande famille comprend à l’heure actuelle 946 genres et plus de 24 000 espèces de plantes allant des formes herbacées à des arbres et même des lianes. On les retrouve dans une grande variété de climats depuis les zones froides jusqu’aux climats tropicaux.

Certaines ont un intérêt alimentaire : soja, lentille, fèves, haricots et pois chiche. D’autres sont utilisées comme fourrage : luzerne et trèfles. Enfin certaines sont utilisées en ornementation : mimosa, glycine…

Elles représentent 25 % de la production mondiale de culture avec 247 millions de tonnes de grains de légumineuses produits par an.

Cette famille de plantes est particulièrement connue pour ses propriétés de fixer l’azote atmosphérique grâce à des nodules racinaires issus d’une symbiose avec une bactérie du sol. Cette symbiose est la plus importante association symbiotique en termes de fixation d’azote avec environ 200 millions de tonnes d’azote produits par an à travers le globe.

Justement qui sont ces bactéries ? Comment fonctionne cette symbiose ?

Des bactéries bien pratiques !

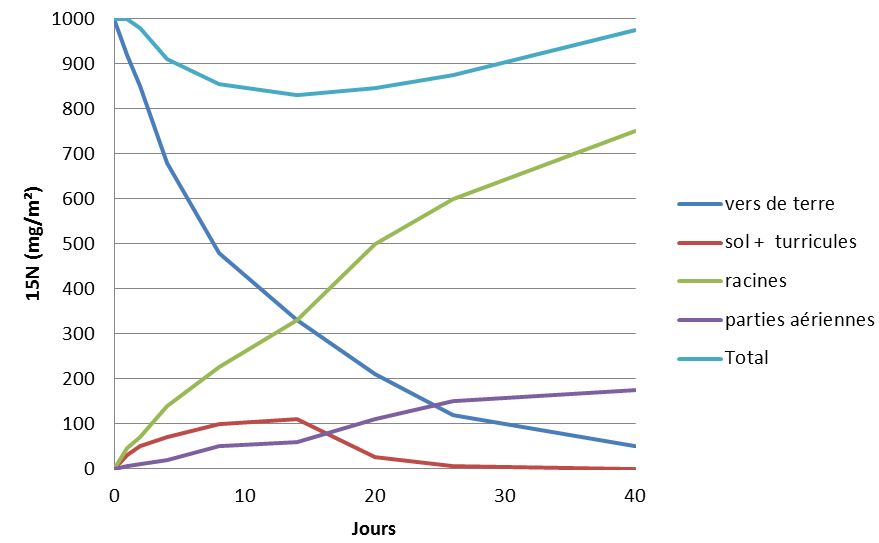

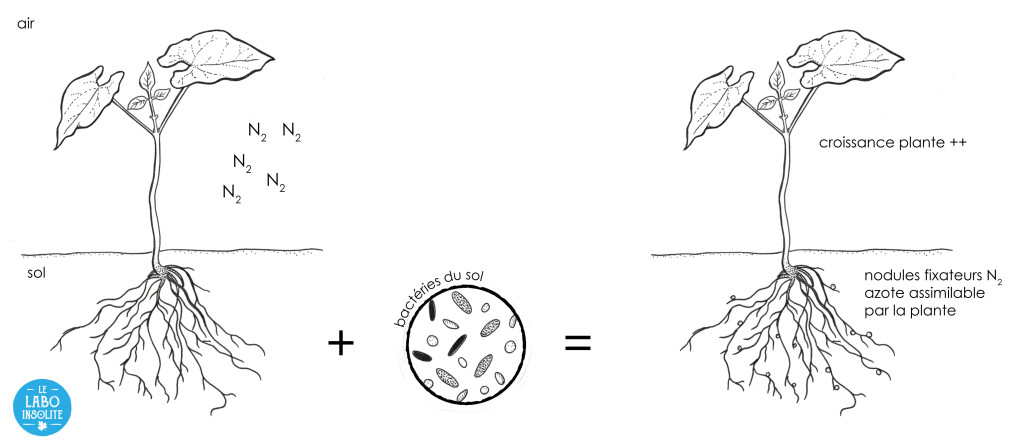

Certaines bactéries sont capables de fixer l’azote atmosphérique. La plupart de ces bactéries vivent librement dans le sol mais certaines forment une association symbiotique avec les plantes. C’est le cas entre les légumineuses (ou Fabacée) et les bactéries de la famille des Rhizobiaceae (rhiza = racine ; bios = vie) dont les genres les plus rencontrés sont Rhizobium, Mesorhizobium, Ensifer, et Bradyrhizobium. Ces bactéries sont capables de métaboliser l’azote atmosphérique (N2) et de le convertir en composés azotés assimilables par la plante (ammoniac NH3) améliorant ainsi sa croissance. En échange la bactérie bénéficie des composés carbonés (nutriments sous forme de sucres : malate) produits par la plante via la photosynthèse et d’un « hébergement ». C’est ce que l’on appelle une relation mutualiste, c’est à dire une relation entre deux espèces dans laquelle les deux organismes tirent profit, appelée également interaction à bénéfices réciproques.

A noter que la symbiose entre les plantes légumineuses et les bactéries Rhizobiaceae n’est pas obligatoire. Les plantes de légumineuses germent et se développent sans Rhizobiaceae et peuvent continuer leur cycle de vie sans aucune association. De même que les bactéries Rhizobiaceae se trouvent dans le sol sous forme libre. C’est surtout en conditions où l’azote vient à manquer que les organismes cherchent à mettre en place une symbiose en activant des signaux spécifiques.

Quels sont les avantages de ces apports azotés produits par les bactéries ?

L’atmosphère terrestre est composée de 78 % environ de diazote (N2) c’est à dire d’azote sous forme gazeuse. Les plantes ne sont pas en capacité d’utiliser cette forme d’azote alors que l’azote est un nutriment très important. Il rentre en effet dans la composition de tous les acides aminés et les acides nucléiques. L’azote représente ainsi un facteur limitant pour la croissance et le développement des plantes. Le fait que les légumineuses puissent mettre en place cette symbiose leur permet d’acquérir un avantage certain sur les autres espèces végétales.

La disponibilité de l’azote dans les sols étant limitée, l’agriculture moderne s’est tournée vers les fertilisants industriels azotés afin de compenser ce manque.

L’apport des composés azotés sous forme de fertilisants comme les nitrates représentent un coût significatif pour l’agriculteur et ont un impact sur l’environnement. En effet la production de ces fertilisants demande une grande quantité d’énergie fossile non renouvelable et est responsable de rejet de gaz à effet de serre.

La production de composés azotés par les bactéries pour permettre d’augmenter la croissance des plantes légumineuses prend donc tout son sens dans le contexte d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement. De plus, les composés azotés produits par cette symbiose bénéficient non seulement à la plante qui héberge la bactérie mais ils ont aussi un effet positif sur les cultures suivantes. C’est pour cette raison que les Légumineuses font partie des fameux engrais verts !

Quelles bactéries avec quelles plantes ?

Les mécanismes par lesquels les bactéries et les légumineuses choisissent leurs partenaires ne sont pas encore complètement compris à l’heure actuelle. Il existe toute une variété de bactéries Rhizobiaceae et c’est un véritable univers que l’on découvre lorsque l’on commence à s’intéresser à ces bactéries (plus d’une centaine d’espèces identifiées à ce jour). Toutes les bactéries de cette famille ne sont pas compatibles avec toutes les espèces de légumineuses. Cette association légumineuses-bactéries est très spécifiques car chaque souche de bactérie est compatible avec un nombre bien précis de plantes hôtes.

La plupart des légumineuses peuvent être associées à différentes espèces de bactéries même si l’efficacité ne sera pas la même en terme de résultat pour la plante (gain par la fixation d’azote). Certaines associations sont plus « rentables » que d’autres car certaines bactéries fixent plus efficacement que d’autres.

Mais certaines sont beaucoup plus restrictives dans leurs rôles d’hôtes. C’est le cas pour les vesces (genre Vicia), pour les trèfles (genre Trifolium) et surtout pour les plantes du genre Cicer dont la plus connue est le pois chiche (Cicer arietinum).

Cela pose bien sûr quelques difficultés à une légumineuse si elle est introduite dans un nouveau milieu qui n’est pas celui d’origine. Les bactéries normalement présentes dans le sol ne sont ainsi pas disponibles (car absentes) et la plante ne bénéficie pas du tout du gain habituel de fixation d’azote lui permettant une meilleure croissance. Cette situation n’est pourtant pas définitive.

En milieu naturel, suite à l’introduction de légumineuses dans nouvel environnement, certaines bactéries indigènes sont capables d’évoluer et d’acquérir les « outils » nécessaires pour mettre en place une nouvelle symbiose. Cette plasticité, ou potentiel d’adaptation est dû à l’organisation particulière de leur génome. Cela ne veut pas dire pour autant que l’efficacité de la symbiose en terme de fixation d’azote est au rendez-vous. Seulement que l’association plante-bactérie a pu se mettre en place.

En contexte agricole, il est courant d’utiliser les bactéries pour inoculer des semences (application sur les graines ou directement dans le sol) afin de mettre en place le plus tôt possible la symbiose la plus efficace en termes de rendement. Il faut bien sûr disposer de la bonne variété de bactéries qui s’associent avec la culture mise en place et que les conditions climatiques et pédologiques conviennent aux bactéries inoculées. En général, ces bactéries sont sélectionnées pour être compétitives face aux bactéries indigènes déjà présentes dans le sol. Elles ont tendance à dominer et dans certains cas elles prédominent toujours après 5 voire 15 ans suite à l’inoculation. Elles peuvent rester des années dans le sol même en l’absence de leurs plantes hôtes en se nourrissant de la matière organique en décomposition dans le sol (saprophyte).

Ainsi lors d’utilisation d’espèces de légumineuses, par exemple en tant qu’engrais verts, il est préférable de favoriser des espèces adaptées à votre terrain (climat, type de sol…) au risque de ne pas avoir les bactéries correspondantes et donc pas de symbiose naturelle optimale.

Quand la plante décide de sanctionner son locataire !

Comme dans toute coopération, il arrive que le contrat ne soit pas toujours respecté. Il y a à la fois des coûts et des bénéfices pour la plante hôte ainsi que pour les bactéries. Parfois, la bactérie installée ne fournit pas sa part (pas de fixation d’azote). Comment cette coopération bactérie-légumineuses a-t-elle pu se maintenir au cours de l’évolution si le bénéfice n’est pas mutuel ? Les bactéries « tricheuses » produiraient ainsi des nodules non fixateurs, ce qui ne donnerait aucun avantage à la légumineuse hôte tout en ayant un coût pour la plante. Car le bénéfice majeur est tout de même d’acquérir un avantage pour les légumineuses au niveau compétitif avec les autres espèces végétales.

Dans un cas de « flagrant délit de triche », la plante peut mettre en place un système de sanction. C’est ce qui a été observé dans le cas du soja et de sa bactérie au cours d’une expérimentation. Le soja pénalise ainsi la bactérie qui échoue à fixer l’azote dans les nodules racinaires. Les conséquences pour la bactérie sont au niveau de son succès reproductif qui diminuait alors de moitié. Un des mécanismes de sanction serait la diminution d’apport d’oxygène à la bactérie. On ferme les robinets !

Récapitulatif

Pour une pratique favorable au bon développement des légumineuses et de leurs bactéries :

> Favoriser des espèces de légumineuses adaptées à votre terrain (climat, type de sol…) au risque de ne pas avoir les bactéries correspondantes et donc pas de symbiose naturelle optimale.

> Attention à la composition d’une terre apportée de l’extérieur. Peut-être ne contient-elle pas les bactéries correspondantes ou tout simplement elle est pauvre en bactéries du sol.

> La mise en place des nodules est sensible au stress environnementaux: acidité du sol, salinité, températures extrêmes, sécheresse extrême. Attention au travail du sol et à l’apport d’engrais chimiques qui entraînent une perturbation pour les bactéries donc moins d’efficacité pour la fixation).

> Attention au travail du sol mais cette fois en ce qui concerne les couches du sol. Si le travail est trop important et profond, cela perturbera les couches de sol contenant les bactéries qui ne seront alors plus en contact avec les légumineuses à mettre en place. La microfaune sera modifiée et ne contiendra plus les bactéries nécessaires (ni les autres micro-organismes bien utiles également !).

> Si votre terre est saturée en apports azotés (assimilables par la plante) ; les symbioses auront du mal à se mettre en place car la plante n’aura aucun intérêt à établir un partenariat avec les bactéries si elle possède déjà ce qu’il lui faut.

>Planter plusieurs espèces de légumineuses pour une meilleure chance de nodulation car cela permet d’augmenter les chances que les bactéries du sol correspondent à votre espèce végétale. Et non une monoculture de légumineuses qui pourrait alors avoir du mal à se développer si la bactérie ne correspond pas.

> Observez votre terrain. Il vous dira si certaines légumineuses poussent naturellement mieux et donc vous orientera sur les espèces à planter pour optimiser les bactéries déjà présentes dans le sol.

> Si vous voyez qu’une plante légumineuse se développe bien dans votre terrain, vous pouvez prendre un peu de terre au pied de celle-ci pour ensemencer une autre plantation du même type. Par exemple, j’ai sur mon terrain une coronille qui se développe bien et je souhaite en planter une autre. Je vais prendre un peu de terre de la première et en mettre avec la nouvelle plantation pour aider la mise en place d’une symbiose.