Dans mon article précédent, je vous ai parlé d’azote et de nitrate, mais comme il n’est pas forcément évident pour tout le monde ce que sont les différentes formes de l’azote dans le sol, les organismes vivant et l’atmosphère, je vous propose de faire connaissance un peu mieux avec cet élément si essentiel au vivant !

Tout d’abord une petite histoire sur l’origine du nom cet élément, qui signifie contraire à la vie animale (association « a » privatif et « zoos » animal). Ce qui est assez paradoxal quand on sait l’importance qu’il a dans le vivant ! Mais Lavoisier, savant français qui est à l’origine de nom ne connaissait pas les protéines, ni l’ADN et encore moins leurs rôles fondamentaux dans le fonctionnement du vivant.

Du point de la planète, l’azote est très peu présent dans les roches, mais est en revanche l’élément majoritaire de l’atmosphère, et, dans une moindre mesure, est présent dans les eaux, les sols et les organismes vivants.

Commençons donc par l’atmosphère : il y est surtout présent sous la forme diazote (N2), ainsi que sous d’autres formes extrêmement minoritaires telles que des oxydes (NO2, NO, N2O), de l’ammoniac (NH3)… Mais ces gaz, même si ils peuvent avoir une grande importance dans certains cas (notamment lorsqu’ils sont émis en excès par les activités humaines), sont quantitativement insignifiants devant le diazote qui représente à lui seul 78% de l’atmosphère terrestre. Le souci c’est que le diazote est très peu réactif, il ne se dissout pas dans l’eau, il ne s’oxyde pas spontanément, il n’est pas assimilable par les végétaux… bref, il est inerte !

Heureusement pour nous (et pour tous les autres animaux, champignons, et végétaux qui vivent à la surface de la terre), certaines bactéries ont inventé la fixation biologique du diazote. Ces bactéries sont issues des différentes lignées de ce domaine (cyanobactéries, protéobactéries, actinobactéries…), les rhizobium qui vivent en symbiose avec les légumineuses sont des exemples de ces bactéries. Elles possèdent des enzymes qui leur permettent de transformer le diazote en ammonium, une des multiples formes de l’azote dans le sol et les eaux.

Venons en donc à cet azote du sol et des eaux, on l’y trouve sous deux grands types : l’azote minéral et l’azote organique.

L’azote minéral, c’est surtout les nitrates (NO3–), les nitrites (NO2–) et l’ammonium (NH4+), ces composés sont tous forcément sous forme dissoutes dans l’eau (eau du sol, eau des rivières, eaux souterraines…). Si cette eau est riche en oxygène dissous, c’est plutôt la forme nitrates qui domine, sinon, c’est l’ammonium.

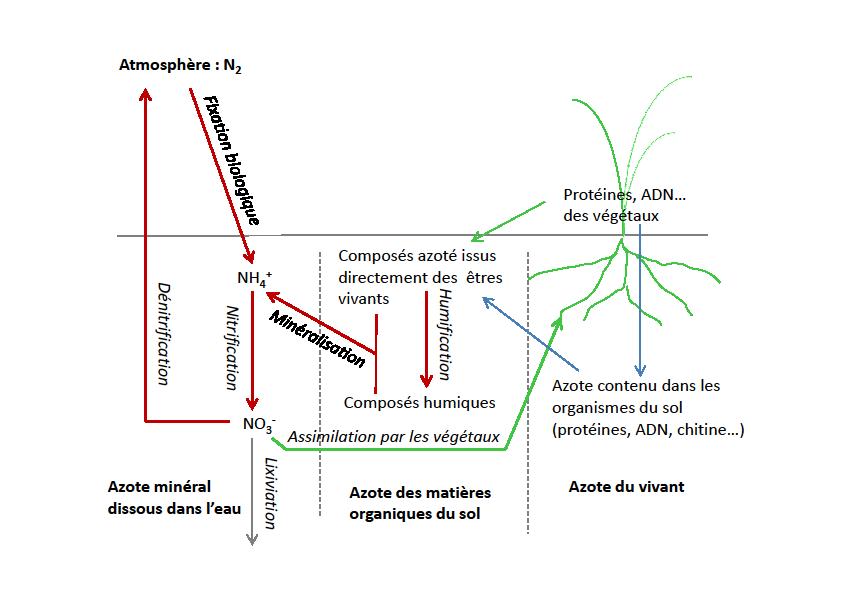

L’azote organique, c’est tout un monde car cet élément entre dans une kyrielle de composés différents. Il est toutefois particulièrement présent dans les acides aminés, brique de base des protéines, si importantes dans la constitution des tissus des animaux (entre autres), et aussi dans les bases nucléiques, qui sont les éléments constitutifs de l’ADN. Protéines et ADN… on a vraiment affaire là à des composés essentiels au fonctionnement de l’ensemble des organismes vivant ! D’où l’importance de l’azote ! Il entre aussi dans la composition des composés humiques, de la chitine qui forme les parois cellulaires des champignons et la « peau » (tégument) des insectes ou encore de composés organiques simples tels que l’urée et l’acides uriques présents dans les urines des animaux. Afin de mieux comprendre les flux d’azote dans un écosystème, il est préférable de distinguer l’azote contenu dans les MO du sol et celui contenu dans le vivant (Cf. schéma ci-dessous), même si les composés présent dans ces deux compartiments sont en partie les mêmes.

Lorsque ces matières organiques sont minéralisées par des micro-organismes, elles libèrent une partie de leur azote sous forme minérale, en l’occurrence en ammonium. Cet ammonium peut ensuite, si les conditions le permettent (milieu riche en oxygène), être transformé en nitrites puis en nitrates par des bactéries spécifiques dites nitrifiantes. C’est ensuite ces nitrates, qui sont l’azote préféré de la majorité des végétaux. Les plantes intègrent alors cet azote dans leurs constituants, et plus particulièrement sous forme d’acides aminées (protéines) et bases nucléiques (ADN).

Les nitrates synthétisés par les bactéries nitrifiantes peuvent ensuite être transformés en diazote par des bactéries dites dénitrifiantes. Ce phénomène de dénitrification a lieu dans des conditions de milieu pauvre en oxygène.

Bon, fixation biologique, assimilation par les végétaux, nitrification, dénitrification… Cela fait peut être beaucoup si vous n’êtes pas familiers de ces processus, voici un petit schéma récapitulatif :

Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension des flux d’azote, je ne saurai que trop vous conseiller le sol vivant de Gobat et al., même si le niveau de l’ouvrage est relativement élevé !

Note : cet article a été écrit suite à la demande d’une de mes nouvelles lectrices, alors si vous voulez que je traite un sujet en particulier, n’hésitez pas, je suis là pour cela !