Je vous propose un nouvel article sur l’azote, j’ai déjà traité ce thème à l’automne, en vous expliquant les risques de fuites de nitrates à cette époque et les amendements à apporter alors.

Je vous propose aujourd’hui de regarder plus en détail ce qui se passe en ce moment dans nos sols.

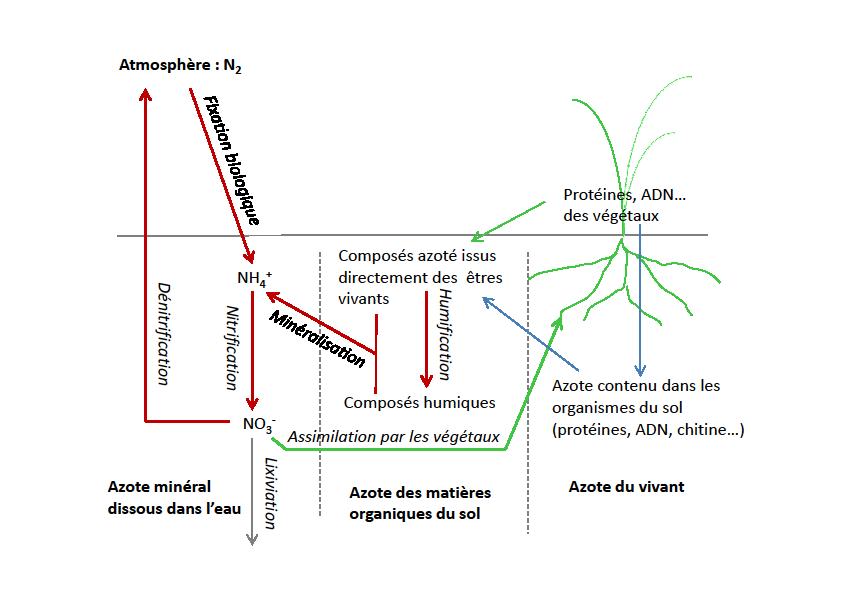

A vrai dire, c’est exactement le contraire de ce qui se produit à l’automne : les sols restent froids au sortir de l’hiver et ce d’autant plus qu’ils sont humides, du coup, malgré l’humidité du sol, on a peu de minéralisation de la matière organiques et donc peu de libération de nitrates, ce qui fait que cet élément est peu disponible pour les plantes. Si vous avez en ce début de printemps dans votre potager des légumineuses comme des fèves, des pois… ou des plantes peu gourmandes, comme des laitues, des oignons… ce phénomène n’est pas trop gênant. Par contre pour des cultures plus gourmandes, cela peut poser quelques soucis.

Comment piloter l’azote au début du printemps ?

Cela peut se faire de plusieurs manières :

La première est d’apporter de l’azote minéral directement, par exemple en fertilisant vos plantes avec de l’urine diluée, c’est gratuit et ça marche aussi bien que l’azote chimique du commerce !

La seconde est de travailler le sol, c’est un peu contraire à l’éthique que je propose ici, mais pourquoi pas ? En effet, le travail du sol, en amenant de l’oxygène dans le sol, va favoriser l’oxydation des matières organiques et donc la libération de nitrates. C’est ce qui se passe lorsque vous montez des buttes en cette saison et explique pourquoi cette technique permet d’avoir des résultats spectaculaire dès la première année. Mais attention, vous fertilisez en détruisant par sur-oxydation le capital organique de votre sol, il faudra donc pensez à le reconstituer par des apports carbonés en conséquence ! Et si vous décidez de passer le motoculteur pour aérer votre sol, soyez très vigilants aux conditions d’intervention ! Si vous le passez sur un sol bien ressuyé, ça ira, par contre si le sol est humide, gare aux semelles de travail et aux dégâts sur les lombrics ! Suivant les années les conditions sont très variables, ici, en Ardèche, elles ont été bonnes pendant tout le mois de mars et le début avril en 2012, cette année, ce n’est même pas la peine d’y penser…

Il vous reste aussi la possibilité de faire avec les cycles naturels tels qu’ils sont, c’est-à-dire éviter les implantations de début de printemps, qui sont les plus délicates à réaliser et favoriser le plus possible des végétaux implantées à l’automne (cultures ou couverts végétaux) : il frappant de remarquer que ces dernières, non seulement ne souffrent pas de faim d’azote, mais en plus poussent de manière spectaculaire dès les températures augmentent et les jours deviennent plus longs que les nuits. Ces plantes ont passé tout l’hiver à développer tranquillement leur enracinement, à présent, elles sont prêtes pour ériger leurs parties aériennes. De plus, elles consomment une partie de l’eau du sol, ce qui facilite son réchauffement tout en le protégeant du rayonnement solaire et des précipitations.

Que dire du cas où vous avez suivi mes conseils de fin janvier dispensés dans l’article « commencez un potager sur une parcelles enherbée grâce à un simple mulch » ? Il est clair que là, votre sol reste humide, qu’il est isolé du réchauffement dû au soleil, donc que la libération de nitrates est quasiment nulle. C’est une réalité, c’est pour cela que je propose en général d’attendre fin avril-début mai, voire plus tard, pour mettre en culture : le sol finit quand même par se réchauffer et permet la mise en place des cultures d’été. Si vous souhaitiez toutefois absolument tester des cultures dès à présent, vous pouvez toujours écarter le paillage jusqu’à voir le sol et y déposer les semences mélangées avec un terreau ou un compost de couleur sombre. La couleur sombre permet de mieux absorber le rayonnement solaire et donc de stimuler localement le réchauffement du sol, la libération de l’azote nécessaire aux plantes suivra très rapidement.

Donc pour résumer : soit vous attendez un peu plus que les voisins, soit vous semez dans du terreau ou du compost, soit vous semez à l’automne

Et vous, quelles sont vos expériences de début de printemps ? Travaillez-vous le sol ? Mettez-vous les cultures en place plutôt à l’automne ? Au printemps ?