Le 6 février dernier, Elisabeth Vérame de l’Observatoire des Sol Vivants et moi même étions invité de Patrick Mioulane sur RMC. Je vous partage ce petit moment radiophonique ici.

Voici le lien si vous souhaitez l’écouter : http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-0602-votre-jardin-7h-8h-301815.html

Cela me fait très plaisir d’être ainsi invité sur un grand média national. Toutefois, j’avoue que je suis un peu resté sur ma fin, car j’ai eu l’impression de devoir faire des réponses « twitter » en 140 caractères avec impossibilité de développer quoi que ce soit. Bon j’exagère un peu car j’ai un peu développer avec la question du premier auditeur.

Et surtout j’ai été très frustré de ne pas avoir la parole lorsque Patrick Mioulane a établi une « ordonnance » pour la culture des sols argileux (voir l’émission entre les minutage 18′ et 19’50 »). Mais je me dis en même temps que s’il a affirmé tout cela, c’est ce que ce sont des croyances répandues dans le monde du jardinage. Je profite donc de la tribune que je me suis créé à travers ce blog pour y répondre, même si j’ai déjà écrit récemment au sujet de ce sols, lors de la sortie du livre de Nicolas Larzillière.

Voici (en italique) les prescriptions que Patrick Mioulane propose à l’auditrice et ce que j’en pense (en graphie normale)

– Si le sol est marécageux, il faut drainer. Oui, en effet, d’ailleurs les fameuses buttes permanentes sont une façon de réaliser cela, mais il n’y a aucun rapport entre marécage et sol argileux, on peut tout à fait avoir un sol sableux et marécageux.

– Avantages : garde bien les éléments nutritifs. Tout à fait vrai !

– Apports organiques pour aérer la terre et conserver les éléments. Je suis d’accord avec cela, cela dit une réflexion sur les matières à apporter est nécessaires. Personnellement ma préférence va aux apports de foin ou autre matière fraîche riche en cellulose et susceptible de faire le bonheur des vers de terre. Quant au fait que les matières organiques aident à garder les éléments nutritifs, là encore, c’est vrai, mais dans un sol argileux, ils sont de toute façon bien retenus, cette propriété est donc surtout intéressante en terre sableuse.

– Les sols argileux sont généralement acides donc chaulage tous les 2/3 ans. Là, je sais pas d’où ça sort. Au contraire, les terres qui donnent des sols argileux sont des roches de type marne, molasse, calcaire… qui sont toutes des roches calcaires ! Bien sûr, il existe des argiles acides, je pense notamment aux argiles dites « de décarbonatation » issues à l’origine de roches calcaires et dans lesquelles le calcaire a été entièrement dissous et évacué en profondeur. Mais ce n’est pas la majorité des cas, très loin de là. En général, les sols acides se développent sur des alluvions sableuses, des granits, des gneiss… qui donnent des sols plus ou moins sableux, et en aucun cas des sols argileux ! Cette affirmation est donc fausse.

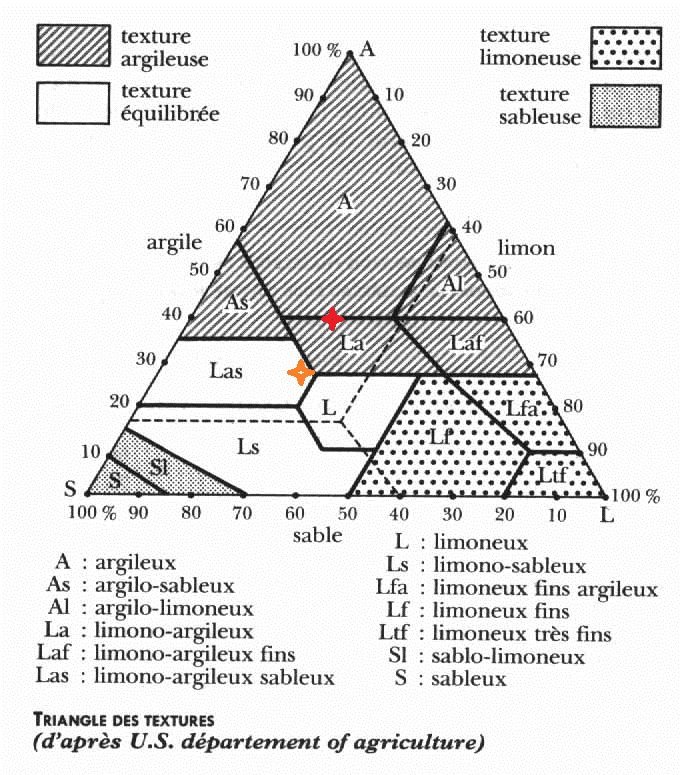

– Apports de sable grossier. Bon là, il faut reprendre le triangle des textures :

Que voit-on sur ce schéma :

- Tout d’abord l’énorme zone hachurée qui prend à peu près tout la moitié supérieure du triangle et qui représente les textures considérées comme argileuses, donc collantes, lourdes… Notons que cela correspond aux terres contenant grosso-modo plus de 30% d’argiles.

- A l’opposé les textures sableuses n’occupent qu’un petit triangle bleu en bas à gauche… En mélange avec des limon, il faut au moins 70% de sable pour avoir une texture sableuse (ou plus exactement sablo-limoneuse) et il en mélange avec des argiles, c’est plus de 85% qu’il faut pour avoir une telle texture !

Qu’est ce que cela signifie ?

Eh bien tout simplement que l’argile influe beaucoup plus la texture d’un sol que le sable. Donc en amenant du sable dans un sol très lourd, il faudrait en amener des quantités énormes pour avoir un effet sensible.

Prenons un exemple : Nous avons un sol de 50 cm de profondeur qui a une texture correspondant au point rouge sur le triangle des texture On part donc d’une terre argileuse qui a 40% d’argiles, 30% de limon et 30% de sables. Quel quantité de sable faudrait-il apporter pour l’amener au point orange de texture dite équilibrée ? Ici, 50 l de sable par m² suffiront, soit 5 m3 pour un potager de 100m², bon ça fait déjà une sacré quantité, tout cela pour avoir finalement une texture quand même encore très proche des textures argileuses. Et en plus, il faudra briefer les vers de terre pour qu’ils ne nous amènent pas le moindre grain de sable en dessous de 50 cm, sinon gare ! et je n’ai aps parlé du chantier pour enfouir tout ce sable…

Bref, c’est un chantier pharaonique pour pas grand chose à l’arrivée, donc on évite, surtout si on veut cultiver un sol vivant !

– Fertilisation au phosphate naturel. Là encore, cela n’est pas propre aux terres argileuses. D’ailleurs les terres les plus pauvres en phosphore sont le plus souvent sableuses, comme les sables des Landes par exemple. Et certaines roches donnant des sols argileux sont parfois très riches en phosphores, comme les basaltes. Ceci est donc à voir au cas par cas et n’est pas si intéressant au final car un sol vivant et organique est tout à fait capable d’amener le phosphore aux plantes selon leurs besoin notamment via les mycorhizes.

– Travail profond. Bon, vous connaissez ma position sur ce thème, je vous fait pas un dessin… en plus, je rappelle que les terre argileuses sont les plus aptes à accueillir de fortes populations de vers anéciques qui travaillent le sol pour nous et bien mieux que nos outils. Notre action devrait donc se borner à leur faciliter la vie en préservant leur milieu de vie et en les nourrissant avec des résidus riches en cellulose !