I PREAMBULE

2020 est l’année de la trogne. Surnommée « le pétrole des campagnes », « baril de pétrole », on comprend que son rôle a été important jusqu’à l’arrivée des énergies fossiles, fin du 19° siècle.

Son aire géographique est mondiale ; on en trouve de partout ; et à toutes les époques : des trognes fossilisées de plus de 3000 ans ont été découvertes en Angleterre.

Parfois nommée arbre têtard, son aspect se retrouve dans le mot « trogne », pour un visage épanoui, buriné, aux traits saillants. C’est dire sa popularité. Popularité bien affaiblie jusqu’à la fin des années 90, jusqu’à son retour en grâce la faveur à la fois de la crise énergétique et climatique et la popularité du BRF et des plaquettes de chauffage.

Vieux murier blanc en cours de trognage.

« Insecte » vous regardant

II DEFINITION

LA TROGNE : c’est un feuillu qui est conduit à mi hauteur, afin d’obtenir, par des coupes régulières de la biomasse : feuilles, bois ; sans couper le tronc. On parle de taillis suspendus.

Le spécialiste : D Mansion. Son expérience est reconnue au niveau européen. Et ses aquarelles de trognes sont magnifiques.

La trogne, un art ?

Nous verrons plus loin que l’art s’est emparé de ce thème depuis longtemps.

Mais trogner un arbre s’apparente à de la sculpture ! On ressent une grande satisfaction à observer l’arbre, imaginer comment il doit être « sculpté » ; il faut continuellement combiner les opérations pour arriver à concilier impératifs biologiques, beauté des coupes et efficacité du geste. Tout cela dans la plus grande sécurité.

Ensuite en prenant du recul, on peut observer le résultat qui n’est jamais répétitif : il y a bien une créativité issue de l’operateur mais aussi de l’arbre !!! Voir ci-dessus « l’insecte vous regardant » !

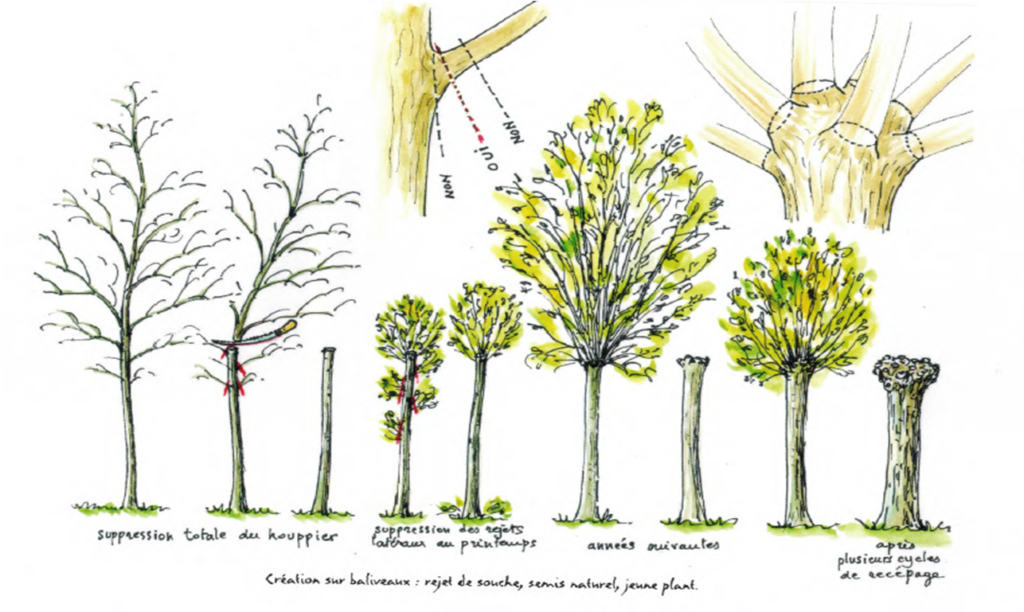

III EXEMPLE DE CREATION D’UNE TROGNE

IV HISTORIQUE DE LA TROGNE

Les premiers à avoir créé des trognes sont les animaux : castor, chevreuil cerfs etc. Les tempêtes, la foudre, la neige sont aussi à l’origine de trognes. L’homme, en observant la nature, en a saisi l’intérêt.

Des preuves de trognes remontent à – 3400 ans en Grande-Bretagne.

Des trognes vivantes de 1000 ans et plus, sont présentes en Angleterre, en France en Grèce etc.

Age d’or : jusqu’en 1960. L’arbre têtard, a des vocations multiples : « arbre fourrage », fagots pour le boulanger et le chauffage, bois d’œuvre pour les charpentiers, bois d’œuvre pour la marine…

Jusqu’au XIXe siècle, il est un élément essentiel de l’économie d’autosubsistance des campagnes européennes.

L’arbre têtard sert aussi de repères culturels et cultuels : lieu de rencontre religieuse, de rencontres festives, jeux d’enfants, mythes etc. sans oublier le rôle de bornes de limites entre les différentes parcelles.

Des arbres têtards véritables ou factices ont servi de postes d’observation pendant la guerre 14-18 dans les tranchées !

Le remembrement des années 60, la fin de la sériciculture (ver à soie), ainsi que la mécanisation de l’agriculture, les font quasi disparaitre.

V LA TROGNE EN PRATIQUE

–LA TAILLE : attention DANGER

La coupe à hauteur des yeux ou en hauteur est dangereuse ! Choisir le bon outil, et le bon échafaudage !!!

Quand ? : Automne, hiver ET printemps-été (fourrage, vers à soie).

Donc, selon les lieux, les besoins, les essences d’arbres, la trogne peut se conduire à tout moment dans l’année.

Pour ma part, j’ai testé des trognes de frêne en avril, mai, juin, juillet, août, septembre etc.

Les repousses ont été dynamiques dans tous les cas.

Périodicité : 1 an 2 ans : fourrage et ensilage, vannerie, boutures

3 à 5 ans : fourrage, piquets, buches moyennes

5 à 15-20 ans : bois d’œuvre, chauffage

ATTENTION : jeunes sujets = taille plus fréquente.

Cas des vieilles trognes : attention aux chênes : tailler progressivement, sur x années + tire sève conservé.

Avec les années, les trognes se creusent : l’arbre est le seul être vivant à mourir de l’intérieur.

Les effets de la trogne :

Bourrelet de recouvrement qui se forme.

Bourgeons dormants qui se réveillent et des racines nouvelles apparaissent.

Radicelles plus nombreuses.

Augmente la longévité de l’arbre : il devient plus résistant aux maladies : maladies des ormeaux, des frênes par exemple.

LES ETAPES D’UNE TAILLE EN TROGNE

A noter : coupes franches, inclinées pour éviter la stagnation de l’eau de pluie. Ne pas couvrir de mastic = nid à parasites. En zone très chaude on peut protéger la coupe le premier été, par une motte de terre, qui disparaitra naturellement à l’automne.

Ils confectionnaient des fagots avec ces jeunes branches.

Astuce : ils trognaient un arbre sur deux ou ½ murier par moitié, pour avoir de la production toujours disponible.

VI LA TROGNE AUJOURD’HUI.

-UNE RENAISSANCE ?

2006 : la relance : 1° colloque européen de la trogne

Création de l’AFAF (Association Française Agroforesterie) en France : en 2007.

Aujourd’hui, de nombreuses formations prodiguées sur tout le territoire, laissent à penser que sa survie et son développement sont assurés. Il en est de même en Europe. (Congrès de la trogne au Portugal, en Angleterre…)

-LES NOUVEAUX ENJEUX DE LA TROGNE DANS L’AGROECOLOGIE

-les données à connaitre :

-AGROECOLOGIE :

Approche large : c’est « l’écologie des systèmes alimentaires »... (FRANCIS)

Approche concrète : on cultive AVEC le sol (et son environnement : haies, arbres…) vs sol SUPPORT de l’agriculture conventionnelle.

Le sol est un mileuVIVANT.

Donc, le sol respire et mange : de la matière organique.

La trogne va la lui en fournir de manière illimitée, sans transport et quasi gratuitement.

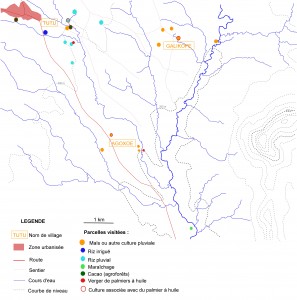

-L’AGROFORESTERIE : L’agroforesterie désigne les pratiques, nouvelles ou historiques, associant arbres, cultures et/ou animaux sur une même parcelle agricole, en bordure ou en plein champ. (AFAF).

-Gérer l’arbre, donc la trogne, dans un contexte d’agroforesterie :

Un sol vivant intéresse tous les types d’agriculture : jardin, maraîchage, céréales, fruitiers, vignes, élevages, grandes cultures … La trogne est une source majeure de matière organique proche.

La nourriture primordiale du sol vivant est le BRF : Bois Raméal Fragmenté.

Ce sont des rameaux et des branches qui sont broyés. La trogne est ainsi une source indéfiniment renouvelable de BRF !

Le BRF au sol, devient le siège d’une intense vie biologique, source d’azote pour le sol.

L’arbre têtard peut aussi structurer les haies. Dans ce cas le BRF proviendra à la fois de la haie et des arbres. (Voir mon prochain article sur les haies).

La trogne peut aussi être implantée en plein champ : agroforesterie intra-parcellaire.

Là aussi le BRF sera disponible sur place.

Tout le monde se souvient des pêchers de vigne !

L’agroforesterie nécessite quelques précautions : bien gérer l’enracinement, anticiper les largeurs des machines, choisir une densité et les espèces d’arbres adaptées…

Fin de la partie 1, la suite très prochainement…