Attention sujet polémique ! J’en avais déjà parlé dans l’article « Jardiner sol vivant : quelles techniques? » et dans les commentaire s’y rapportant. Alors le voici ce fameux article sur le compostage !

Tout d’abord, je vous donne mes deux principales sources bibliographiques d’ouvrage qui font la promotion du compost :

Collaborer avec les bactéries et autres micro-organismes : Guide du réseau alimentaire du sol à destination des jardiniers Par Jeff Lowenfield et Wayne Lewis, Ed. du Rouergue 2008

.

.

Compostons ! : Pour redonner sa fertilité à la terre Par Jean Paul Collaert, Ed. de Terran 2008

.

.

.

Ce sont deux très bon ouvrages que je vous recommande pour approfondir vos connaissances sur le sujet.

Composter, qu’est ce que cela veut dire ?

Commençons par clarifier ce qui se cache derrière cette notion, finalement assez vague de compostage. En effet il y a peu de chose en commun entre le « compostage » de surface et la production de composts (de déchets verts, de boues d’épuration…) en andains de plusieurs mètres de haut dans les stations de compostage. Je vais ici me contenter de parler des composts accessibles à l’échelle du jardin individuel.

Les composts peuvent être réalisés au jardin suivant des processus très variés impliquant ou non une montée en température. Voici un aperçu de ce qui peut se faire :

Le compostage en tas : Les ingrédients sont rassemblés en un tas formé le plus souvent en une seule fois. Ce type de compostage implique généralement une montée en température, qui idéalement doit atteindre 65°C. Le tas est régulièrement retourné pour homogénéiser les ingrédients et pour que la totalité du tas se retrouve à un moment donné dans les zones chaudes.

Compostage en conteneurs : Plus approprié en cas de petits apport réguliers de matières à composter (cas des déchets de cuisine). La montée en température est ici beaucoup plus faible.

Lombricompostage : Outre son intérêt pédagogique (voir l’article « pédofaune et lombricompost »), le lombricompost est une solution particulièrement adaptée à ceux qui vivent en appartement. Il a aussi l’avantage de fournir un jus qui est un très bon engrais organique.

« Compostage » de surface : Les guillemets autours du mot compostage sont là pour indiquer qu’on est là aux limites de la pertinence de ce terme. En effet, cette pratique consiste à disposer des matières organiques directement sur le sol à et à les laisser évoluer sur place, la nuance avec un paillage est assez floue. On a affaire ici à des processus similaires à la transformation d’une litière de feuilles mortes et de petits bois en forêt. C’est une pratique qui me semble incontournable lorsqu’on jardine sol vivant !

Quels sont les objectifs agronomiques du compostage ?

Les partisans du compostage vantent ses qualités sous différents angles. Le principal étant l’ensemencement en micro-organismes. Mais on peut aussi mettre en avant son rôle en tant que fertilisant et amendement. Revenons successivement sur ces trois fonctions :

Ensemencement en micro-organismes : Le compost permet de « cultiver » toutes sortes d’organismes depuis des bactéries jusqu’à des insectes ou des vers de terre qui font partie de la pédofaune et de la pédoflore. Amener un compost au sol permet donc d’y inoculer ces organismes. Cet avantage est aujourd’hui largement mis en avant et c’est le plus récurent dans les deux ouvrages cités en début d’article. Toutefois il est avéré que cet ensemencement n’est vraiment utile que dans un sol appauvrit en ces organismes. Dans un sol en bonne santé biologique, l’apport de compost sera superflu vis à vis de cette fonction.

Par exemple, récemment, alors que j’avais été invité à parler BRF à une journée de formation à l’école d’horticulture de Lullier près de Genève, un des intervenants, Jacques Fuchs, spécialiste du compostage et qui a lui aussi largement insisté sur cet aspect « inoculum », nous a montré des résultats indiquant que chez un maraîcher en bio depuis de nombreuses années l’apport de compost n’avait pas de résultats marquant en terme de régulation biologique des ravageurs alors que cet effet était flagrant dans des serres où le sol avait été préalablement stérilisé.

Amendement : Le compost amène au sol beaucoup de matière plus ou moins humifiées qui participent à la structuration du milieu et fournissent un habitat aux organismes du sol.

Rôle fertilisant : L’activité biologique du compost consomme une partie du carbone que contiennent les matières fraîches initiales et donc concentre les nutriments, le compost a ainsi un léger effet engrais organique. Effet qui est toutefois beaucoup plus faible qu’avec un engrais organique proprement dit.

Compost versus matière fraîches

Le compost est toujours issus de matières organiques fraîches qui peuvent être très variées : excréments animaux, WC secs, feuilles mortes, tontes de gazon, sciures, épluchures de légumes… Je ne reviens pas sur l’intérêt évident de composter les matières d’origine animale pour les assainir. Si vous avez chez vous des WC sec ou des bêtes dont vous récupérez le fumier pour le potager, le compostage me paraît incontournable. En revanche pour les composés d’origine végétales, c’est moins évident. Deux raisons principales à cela :

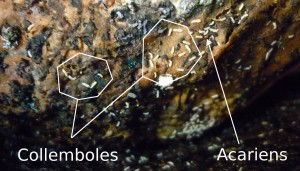

- Le compostage détruit les composés les plus faciles à consommer pour la vie du sol. Et à la fin, il ne reste donc que des composés stables et difficilement attaquable : les organismes du compost se sont servis et n’ont pas laissé grand chose pour ceux du sol… Dommage. Bien sûr cela sera moins vrai si vous utilisez un compost jeune ou réalisé à basse température, mais quand même pourquoi vouloir absolument composter alors que la grande majorité des matières organiques sont applicables directement au sol pour le plus grand bonheur des champignons, vers de terres, cloportes et autres collemboles de votre potager ?

- De plus le compostage libère une grande partie du carbone contenu dans les matériaux initiaux sous forme de gaz carbonique, voire de méthane si le compostage se déroule dans de mauvaises conditions (anaérobiose). Ce carbone aurait pourtant pu être transformé in-situ et intégré aux matières organiques du sol ou avoir participé au métabolisme de notre cheptel souterrain avant de partir dans l’atmosphère !

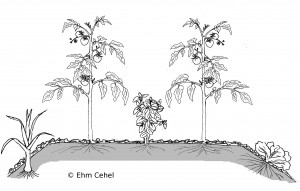

Vous l’aurez compris, je ne suis pas du tout un adepte du compostage, je suis même assez réservé sur son utilité agronomique, et je lui préfère d’une façon générale l’application de matières organiques fraîches. Par exemple si vous avez un grand potager paillé avec du foin ou de la paille vous pouvez mettre vos déchets de cuisine directement sous le paillage, sans passer par le composteur. Par contre, il est important alors de les mettre sous le paillage pour deux raisons : esthétique tout d’abord, ce n’est pas très agréable de voir un jardin avec plein de déchets en train de pourrir un peu partout ; agronomique ensuite, car en maintenant l’humidité des déchets, le paillage va faciliter leur minéralisation.

Un autre reproche que je fait au compostage est qu’il oblige à aller chercher de grosses quantité de matières qui n’auraient pas eu besoin d’être compostées pour être valorisées. En effet, l’équilibre matières brune / matières vertes implique d’aller chercher des quantité importantes de feuilles, pailles, BRF… pour équilibrer le compost, alors que ces matières sont utiles soit sur leur lieu de production (cas des feuilles dont la décomposition est très importante pour la santé des arbres dont elles sont issues) soit directement en paillage du jardin.

J’ai bien conscience de bousculer en écrivant tout cela et surtout d’aller à l’encontre d’un des piliers du jardinage bio classique. Je conclue en résumant ma pensée en trois points :

- Je ne pars en croisade contre le compostage, mais je cherche juste à le remettre à sa juste place : celui d’une très bonne méthode de traitement des déchets organiques que l’on peut pas valoriser autrement.

- Les composts peuvent tout à fait faire partie des techniques utilisées dans un jardin sol vivant, comme le montre par exemple l’expérience de Jean Marie Lespinasse. Leur intérêt est d’autant plus net que le sol est pauvre en activité biologique.

- Sur un sol vivant, il est préférable d’utiliser les ingrédients du compost directement en frais au jardin en « compostage » de surface.

Et si vous êtes un adepte du compostage, je vous invite à vous demander pour chaque ingrédient de votre compost, pourquoi l’y mettez et pourquoi vous pensez avoir besoin de compost au jardin et à m’en faire part dans en commentaire ci-dessous ! Que le débat nous enrichisse mutuellement pour des sols toujours plus vivants dans nos jardins !

A tout de suite et au plaisir de vous lire !