Cela fait bientôt un mois que je suis rentré de ma première mission au Togo et je n’avais pas encore pris le temps de faire un petit topo de ce qui j’y ai observé et qui pourrait bien intéressé tous ceux d’entre vous qui habitent en zone tropicale ou se sentent concerné par ce qui s’y passe !

Tout d’abord merci à tous ceux qui ont contribué via un don sur la plateforme helloasso à ce projet !

Ma première misse s’est déroulé du 4 au 14 mai et était une prise de contact avec l’équipe sur place, avec les partenaire et bien sûr avec les agriculteurs de la zone concernée.

Présentation du canton de Dawlotu et de son agriculture

Voici la situation du village de Tutu chef lieu de la zone d’étude, le canton de Dawlotu (vous pouvez cliquer sur la carte, zoomer, dézoomer vous déplacer…) :

La ville la plus proche est Adéta, à quelques kilomètre plus au Nord. C’est une région peuplée majoritairement de cultivateurs de l’ethnie Ewé. On y trouve aussi des cultivateurs Kabiè originaires du Nord (régio de Kara) et des éleveurs Peul semi nomades. La cohabitation entre éleveurs Peuls et cultivateurs Ewés et Kabiès pose souvent des problèmes.

J’ai visité une vingtaine d’agriculteurs pour découvrir les plantes qu’ils cultivent, leurs pratiques, leurs sols, leurs difficultés et leurs besoins.

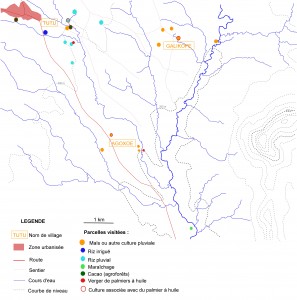

Suite à ces visites, j’ai élaboré cette carte des parcelles visitées (cliquer sur la carte pour qu’elle soit plus lisible) :

La principale cultures menée dans les bas-fonds est le riz, généralement cultivé entre juillet et décembre et parfois toute l’année dans les périmètres irrigués autour de Tutu.

Sur les zones les plus sèches, sont cultivés couramment le maïs (généralement sur billons), l’igname (sur buttes), le haricot, le gombo, l’arachide, le manioc, le mil et le coton.

Le palmier à huile est très présent dans les exploitations, aussi bien dans les bas-fonds que sur les côteaux, souvent asocié à d’autres cultures en sous étage.

La culture du cacao se pratique sous forme d’agroforêts dans les bas-fonds aux abords de Tutu essentiellement.

Le maraîchage consiste surtout en la culture de piments verts, d’aubergines, de tomates, et d’herbes pour cuisiner les sauces typiques de la cuisine togolaise (ademe et gboma). Cette année 2016, du fait du manque de pluies en début de saison humide, peu de maraîchage a été mis en place.

Autour des habitations, on trouve souvent des jardins de cases comportant de nombreux arbres fruitiers : bananiers, papayers, agrumes… sous lesquels sont parfois cultivés des taros.

Les champs sont majoritairement des monocultures avec quelques rares arbres de brousse (karités, rôniers…). Toutefois, il n’est pas rare de voir des agriculteurs qui mélangent plusieurs espèces sur la même parcelle, parfois sous forme d’agroforesterie, dans ce dernier cas, c’est souvent le palmier à huile qui est complanté avec des cultures annuelles.

Les champs sont généralement préparés par le feu de brousse puis cultivés avec de nombreux intrants, en particulier des herbicides et des engrais minéraux (urée et NPK).

Notons toutefois que des initiatives locales ont permis de mettre en place un certain nombre de pratiques innovantes comme le système de riziculture intensive ou l’utilisation de biofertilisants.

Des sondages de sol ont effectués chez tous les agriculteurs interrogés pour avoir une idée des sols cultivés et des contraintes éventuelles posées par ces sols. La plupart d’entre eux ont une texture limono-sableuse (parfois plus sablo-limoneuse, parfois un peu argileuse) de profondeur très variable. Les sols sont soit des sols peu évolués sur alluvions sableuses, soit des sols ferrugineux tropicaux.

Les difficultés constatées

Les principales difficultés exprimées par les agriculteurs sont :

Le manque d’eau.

La difficulté d’accès aux engrais, difficultés qui risque de s’aggraver avec la hausse spectaculaire des prix des engrais cette année.

Le manque de main d’œuvre pour les travaux des champs.

Mes observations me permettent de compléter cette liste avec les problèmes suivants :

Une forte dépendance à la chimie (herbicides et engrais notamment) avec un défaut d’information concernant la dangerosité des pesticides (protections insuffisantes des utilisateurs lors des épandages, traitements en bord de cours d’eau…) ;

Une absence de gestion de la matière organique: celle-ci est détruite par les feux de brousse et les pratiques culturales (travail du sol, fertilisation…) et n’est pas ou peu remplacée. Il n’y a pas de valorisation des effluents d’élevage car ces derniers sont souvent minuscules (quelques bêtes maximum par ferme – chèvres, volailles, parfois moutons), pas d’amendement des parcelles avec des amendements végétaux, pas de compostage. Le seul cas où j’ai observé une gestion de la matière organique est dans une culture d’arachide précédent un riz irrigué : toutes les fanes d’arachide sont épandues sur le sol avant la mise en place de la culture de riz.

Une perte des pratiques traditionnelles, qui utilisaient beaucoup les associations de cultures, au profit de monocultures. Ces associations traditionnelles sont perçues comme étant moins productives par la plupart des agriculteurs.

Sur les plateaux les sols sont souvent relativement superficiels (parfois à peine 20 cm de limon avant d’arriver sur des horizons caillouteux et souvent compacts) ;

Dans les bas-fonds, on observe parfois une compaction de l’horizon hydromorphe ;

Globalement peu d’activité biologique dans les sols. Seuls quelques turricules de vers de terre sont observables ça et là.

Et enfin de grosses difficultés de cohabitation entre les agriculteurs Ewé et Kabiè d’une part et les éleveurs Peuls d’autre part. La divagation des troupeaux entraînant parfois la destruction des cultures et empêchant généralement la mise en place de culture ou de couverts végétaux en saison sèche.

Les pratiques à mettre en oeuvre

Pour la suite du projet, j’envisage de proposer aux agriculteurs plusieurs axes techniques à développer :

L’utilisation de l’urine

Afin de remplacer les engrais chimiques, je vais leur proposer l’urine. Contrairement à mes craintes, l’utilisation d’urine humaine comme fertilisant semble tout à fait acceptable pour les agriculteurs de cette région. J’ai même rencontré un agriculteur d’Adéta qui utilise l’urine en engrais foliaire (je suis d’ailleurs quelque peu surpris par cette manière de procéder).

Le rapport du Stockholm Environment Institute de 2011 nous sera d’une aide précieuse.

Améliorer la gestion de la matière organique

Les effluents d’élevage n’étant pas (ou très peu) disponibles, le couvert arboré à préserver, les résidus de cultures broutés par les troupeaux divagant, le choix pour apporter des matières organiques est limité. La ressource la plus prometteuse me semble être des graminées sauvages à croissance rapide dès le début de la saison de pluies (Panicum…). En plus un tel amendement très riche en cellulose serait un met de choix pour nos amis les vers de terre qui font globalement défaut dans les champs…

Planter des haies pour protéger les parcelles des troupeaux

La mise en place de haies denses pour protéger les parcelles des troupeaux permettrait de lettre en culture certaines parcelles beaucoup plus tôt en tout début de saison des pluies (vers février-mars). En plus de cela, la haie diversifierait les productions des agriculteurs (fruits, bois de feu, fourrage…) et présente des avantages agro-environnementaux très intéressants (effet brise-vent, stimulation de la faune auxiliaire, apport de matière organique via les feuilles et les racines…).

De telles haies existent déjà mais se cantonnent à clôturer les habitation ou des champs à l’intérieur des villages.

Remise en place de culture associées

Afin d’optimiser l’exploitation de l’eau et des nutriments du sol par les cultures, remettre au goût du jour les cultures associées sera un axe de communication important. J’ai vu des agriculteurs qui continuent d’associer les cultures comme le faisaient leurs parents, mais la plupart a abandonné cette pratique malheureusement. L’agroforesterie, qui est une forme de culture associée, en l’occurrence étagée, est également une voie à explorer, là encore en se basant sur les agriculteurs qui continuent à pratiquer cela, notamment avec le palmier à huile.

Mise en place de couvert végétaux

Et enfin, même si c’est probablement ce qui demandera le plus de technicité encore très peu connue des paysans locaux, il faudra explorer les couverts végétaux pour renforcer la fertilité du sol. Pour cela, je m’appuierai sur certains travaux menées par le CIRAD ou d’autres organismes dans des pays voisins. Je trouve par exemple ce travail très intéressant et réalisé dans un contexte similaire à celui de la zone d’intervention : Promotion des systèmes de semis-direct sous couverts végétaux au Bénin : état des lieux, travaux de terrain et perspectives.

Suites à donner au projet

Lors de ma prochaine visite, l’idée sera d’aller à nouveau à la rencontre des agriculteurs pour leur présenter les différentes techniques énumérées ci-dessus, de recenser les agriculteurs volontaire pour mettre en place l’une ou l’autre de ces techniques et ensuite de les accompagner. Cet accompagnement se fera bien sûr avec l’aide des structures partenaires locales (ANVD Togo, ICAT, OCDI).

Et bien sûr, comme les financements sont encore difficiles à obtenir, nous continuons à solliciter votre aide, même un petit don est important, merci d’avance !