Petit avant-propos

Cet article fait l’objet d’un événement inter-jardiniers organisé par Yannick du blog Au potager bio. Il souhaite réaliser un e-book sur les différentes méthodes d’enrichir la terre pendant l’hiver. Tout le monde peut y participer, que vous soyez amateur, professionnel, possédant un blog ou non. Vous trouverez tous les renseignements directement sur le site page événement inter-jardiniers.

J’ai bien sûr répondu avec joie à cette invitation de Yannick. Le seul petit soucis que j’ai eu est que ce sujet a été largement évoqué dans mon article du Biocontact de ce mois-ci. Cela dit, cet article me permet d’insister sur les trois piliers de la gestion de la fertilité du sol d’une autre manière que dans l’article en question et de plus focaliser sur les applications au jardin de ces principes. J’y ai aussi inséré des liens qui permettrons aux nouveaux venus (particulièrement nombreux ce mois-ci, Biocontact oblige) d’être guidés dans la découverte de ce blog. Bonne lecture !

Enrichir son sol… Très intéressant bien sûr ! Mais qu’est ce qu’un sol riche exactement, que doit-il contenir? Cette question pourrait nous amener très loin dans des considérations sur les propriétés physiques et chimiques du sol (porosité, densité apparente, azote, Eh, pH, matières organiques, CEC, phosphore, oligo-éléments…). Je ne vais pas entrer ici dans de telles considérations théoriques. Je vous propose simplement d’aborder le sol comme un ensemble de matières minérales, de matières organiques et d’êtres vivants.

Mon approche propose de prendre les matières minérale comme elles sont sans chercher à agir dessus par des chaulages, apports de sable, argiles… mais par contre à agir fortement sur les matières organiques et les êtres vivants, afin de favoriser ce que le Pr Lemieux avait appelé l’aggradation des sols (contraire de dégradation). Les trois piliers de mon approche sont la suppression du travail du sol, l’amendement organique et la production de biomasse, voyons cela de plus près :

Supprimer le travail du sol

Avant de penser à l’enrichir, il faudrait peut être penser à ne pas l’appauvrir !

Comment appauvrit-on un sol ? Simplement en introduisant des pratiques qui génèrent la perte de matière organique par minéralisation excessive ou par érosion avec pour conséquence par exemple la perte de l’azote du sol par lixiviation des nitrates.

Ces pratiques destructrices sont essentiellement liées au travail du sol donc le premier point à bien comprendre avant de penser à enrichir est de réduire le travail du sol et si possible le supprimer, surtout à des périodes où la MO est fortement minéralisée, comme à l’automne.

Amener des amendements organiques

A présent que cela est posé, intéressons nous enfin à comment l’enrichir. La première solution, celle à laquelle la plupart des jardiniers pensent en premier est l’amendement, en l’occurence l’amendement organique avec des produits tels que fumiers, composts, BRF…

En ce qui me concerne, j’ai une nette préférence pour les amendement d’origine végétale, faciles à trouver dans la plupart des jardins, et utilisés frais, sans compostage préalable. Pour mieux comprendre ce point de vue, je vous invite à (re)découvrir mes articles sur le compost ou les flux d’énergie au jardin. Il peut s’agir aussi bien d’amendement d’origine herbacés, tels que le foin ou la paille, ou ligneux, tel que le BRF, ou encore les feuilles qui se détachent de mes BREF.

Ces amendements sont simplement déposés sur le sol, en paillis. Les organismes du sol s’en nourrissent et le mélangent à la terre sans que je n’ai rien d’autre à faire que de déposer tout ça en surface.

Amender le sol n’est pas indispensable, mais c’est une aide qui permet d’accélérer fortement l’enrichissement du sol d’un jardin !

Produire de la biomasse

Enfin, le troisième et dernier pilier est la production de biomasse au sein même du jardin. Cela peut certes paraître paradoxal, puisqu’il est bien connu que cultiver des plantes appauvrit le sol ! Or cette affirmation est fausse, ce n’est pas la culture des végétaux qui appauvrit le sol, mais leur récolte ! Si l’on parvient à faire produire à une parcelle beaucoup plus de matière végétale qu’on en récolte, on peut la fertiliser uniquement avec les plantes qui y poussent !

Comment cela ?

Tout simplement en restituant directement au sol toutes les parties non récoltées des plantes cultivées, comme ça, directement sur le sol, même si elles sont malades (ce qui est très souvent le cas pour les cultures en fin de saison). Pour améliorer le retour de matière organique au sol, je vous invite à choisir des plantes qui produisent le plus possible de biomasse afin d’apporter le plus possible de matières organiques au sol !

Toutefois, certaines cultures, par nature, restituent très de peu de matières organiques au sol: il s’agit des légumes racines (carottes, pommes de terre, betteraves…) et des légumes feuilles (épinard, poireaux, salades…). Il n’est donc pas possible de compter seulement sur les apports de cultures pour enrichir le sol, le recours à une autre méthode est donc indispensable…

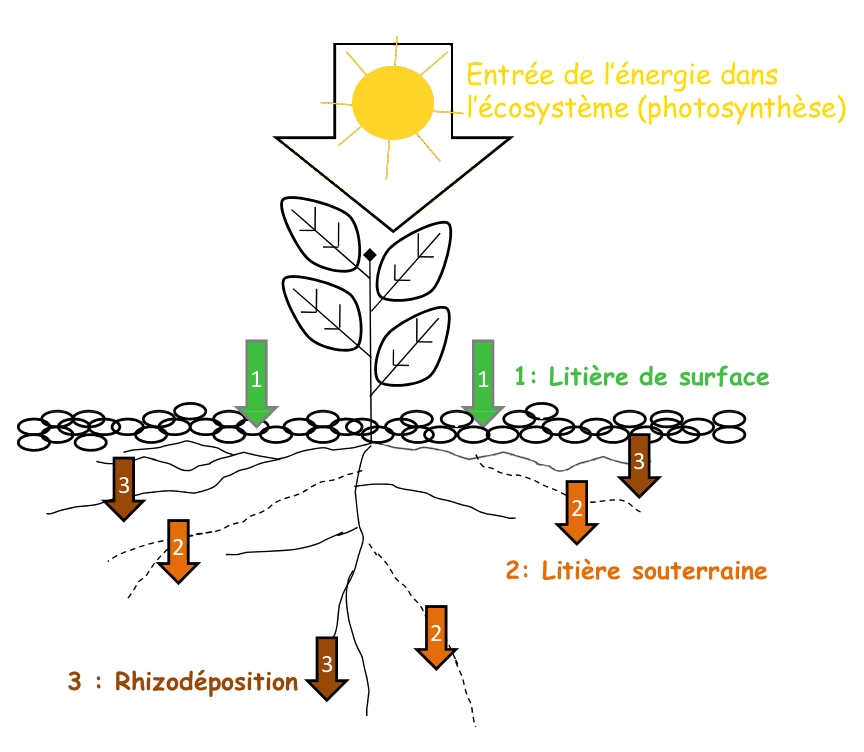

Cette autre méthode, tout aussi importante, est de mettre en place des couverts végétaux (alias engrais verts) dès qu’une planche se libère et qu’on ne la recultive pas tout de suite ! Ces couverts permettent non seulement de produire de la matière organique en fixant du carbone issus du CO2 atmosphérique et de l’énergie solaire, mais aussi de fixer de l’azote issus de l’air (si le couvert contient des légumineuses), d’attirer des pollinisateur grâces aux fleurs, de concurrencer l’enherbement…

En plus un autre avantage de fertiliser avec les plantes que l’on fait pousser sur place est qu’elle participent à structurer le sol grâce à l’action mécanique de leurs racines et de l’enrichir grâce à la rhizodéposition. D’ailleurs à ce sujet le récent et excellent livre de Guylaine Goulfier « La révolution au Potager » est un des rares, voire le seul livre grand public sur le jardinage à mettre en avant l’importance de ce phénomène. Je me permet de vous le recommander.

Donc au final, c’est plutôt simple d’enrichir un sol : il suffit de ne pas le travailler, de l’amender et de le cultiver en permanence que ce soit avec des cultures destinées à être récoltées ou des couverts végétaux cultivés uniquement dans des buts d’améliorer la fertilité du sol !

Et vous comment enrichissez vous votre sol ?

Retrouvez l’ensemble de ce carnaval d’article ici : http://au-potager-bio.com/resume-de-levenement-enrichir-sa-terre/