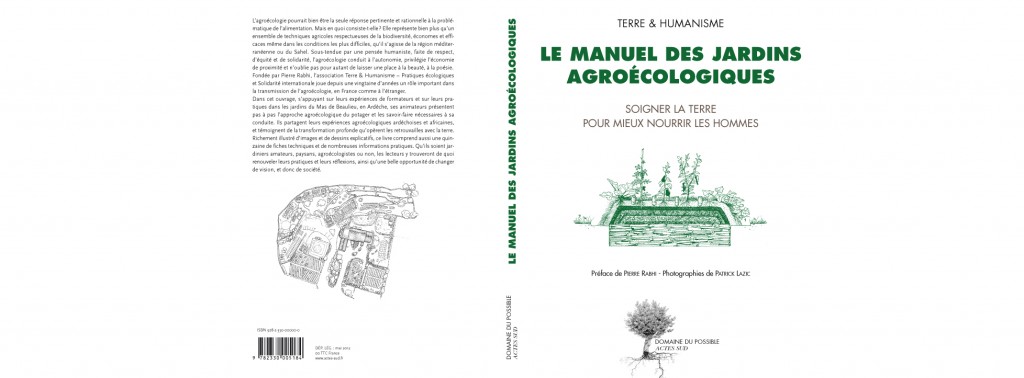

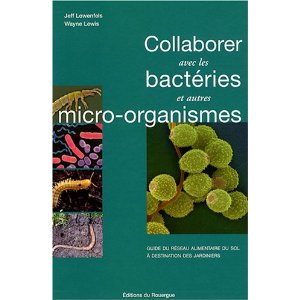

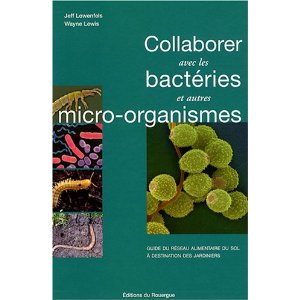

En ce mois de janvier, j’ai envie de proposer une nouvelle forme d’article sur ce blog, en l’occurrence des lectures d’ouvrage et pour commencer le bal, je vous propose un très bon livre paru aux éditions du Rouergue en 2008 : « Collaborer avec les bactéries et autres microorganismes » par Jeff Lowenfield et Wayne Lewis et traduit de l’anglais par Jean René Dastugues. Le sous titre nous met d’ailleurs bien dans l’ambiance de ce livre passionnant : « Guide du réseau alimentaire du sol à destination des jardiniers ». Oh bien sûr, je ne suis pas à 100% d’accord avec les auteurs, loin de là, mais leur approche de la biologie des sols et leur manière de l’appliquer au jardinage m’apparaît très pertinente sur beaucoup de points. En plus de cela, je trouve le livre bien écrit et agréable à lire malgré le peu d’illustration et l’absence de second niveau de lecture.

Le contenu de l’ouvrage

Sa structure est formée d’une première partie consacrée à la description du sol, essentiellement sous l’angle de la biologie et d’une seconde à la description de pratiques de jardinage censées respecter et tirer partie de cette vie.

- Première partie : La science de base

Cette première moitié de l’ouvrage est un véritable traité de pédologie, et plus particulièrement de pédobiologie, à destination d’un large public de jardinier pas forcément spécialiste en la matière. Pour autant, même des professionnels ont de quoi y trouver des informations utiles et des connaissances nouvelles en la matière.

Les auteurs entament l’ouvrage en jetant les bases de leur réflexion : les réseaux alimentaires du sol rassemblent des milliards d’organismes dans la moindre cuillère à café de terre, en particuliers des bactéries et des champignons, mais aussi pléthore d’organismes unicellulaires, comme les algues et surtout les protozoaires et quelques animaux de plus grande taille, dont certains visibles à l’œil nu. Tous ces organismes interagissent et sont tous totalement dépendant de l’action des végétaux qui nourrissent ce petit monde via des exsudats racinaires au niveau de la rhizosphère, cette mince pellicule qui entoure les racines vivantes et qui est extrêmement riche en vie microbienne. Et cette vie microbienne en retour a divers effets positifs directement ou indirectement pour la plante : amélioration de la structure du sol, libération de nutriments, maîtrise des pathogènes, gestion de l’azote. Ce dernier point retient particulièrement l’attention des auteurs qui mettent en parallèle la forme d’azote majoritaire (nitrates versus ammonium) avec les microbes dominants du système (bactéries vs champignons).

Forts de cette introduction, ils consacrent tout un chapitre à la description physico chimique des sols incluant les mécanismes de la pédogenèse, la texture, la structure…

S’en suivent une soixantaine de pages passionnantes consacrées à la description des différents habitants de nos sols en passant successivement en revue les bactéries, les champignons, les algues, les moisissures visqueuses (myxomycètes), les protozoaires, les nématodes, les arthropodes, les vers de terre, les gastéropodes, et les vertébrés. Impossible ici de résumé ces pages si denses en information. Je puis juste vous dire qu’elles justifient à elles seule la lecture de l’ouvrage, même si, comme c’est mon cas, vous avez déjà de bonnes bases en biologie des sols !

- Seconde partie : Appliquer la science du réseau alimentaire du sol à l’entretien du jardin

Les auteurs basent leur approche sur la bipolarité évoquée en introduction : Bactéries/champignons et nitrates/ammonium. Dans la nature les écosystèmes pionnier, dominés par les herbacées portent des végétaux qui préfèrent les sols à dominante bactérienne et où l’azote se trouve majoritairement sous forme de nitrates. A l’inverses les écosystèmes très matures, de type forêt primaire portent des végétaux qui préfèrent les sols à dominante fongique où l’azote se trouve majoritairement sous forme ammoniacale. Ceci appliqué au jardin indique par exemple que les annuelles et les légumes préfèrent un ratio champignons/Bactéries (C/B) inférieur à 1, les arbres fruitiers un ratio de l’ordre de 10 à 50, alors que les conifères recherchent un ratio allant de 50 à 1000 suivant les espèces !

Une fois que vous avez fait connaissance avec les réseaux alimentaires de votre sol, il faut mettre en œuvre les techniques qui permettent de jardiner avec ce réseau et non contre lui en le détruisant à par le travail du sol, les engrais chimiques ou les pesticides. Pour cela les auteurs proposent trois outils : le compost, le mulch et les jus de compost.

Le compost, dont ils détaillent les processus de fabrication est vanté pour la quantité de micro-organismes qu’il contient et préconisé justement pour ensemencer le sol en ces organismes.

Le mulch est prescrit non seulement pour limiter l’évaporation et la pousse des herbes ou réguler la température du sol, mais aussi et surtout pout nourrir et abriter la vie du sol. Du coup, le choix de tel ou tel paillis influence le développement de tel ou tel organisme donc permet d’orienter vers des populations à dominante bactériennes ou fongiques suivant le type de culture pratiqué. C’est ainsi que les paillis « vert » (tontes de gazon par exemple) sont plutôt « bactériens » alors que les paillis « brun » (BRF, feuilles mortes…) sont plutôt « fongiques ». L’humidité du paillis entre aussi en ligne compte, puisque plus le paillis est humide plus est « bactérien ».

Les jus de compost sont en quelque sorte des concentrés d’organismes du compost et peuvent être utilisés aussi bien en pulvérisation sur les feuilles qu’en arrosage. L’objectif est ici d’amener les microorganismes bénéfiques le plus rapidement possible là où ils sont utiles. Ces jus sont élaborés à partir de compost ou de lombricompost mis à infuser dans une eau constamment brassés pendant plusieurs jours pour rester en aérobiose. Le jus est ensuite à appliquer dans les 3 jours qui suivent sont élaboration. Le non composteur que je suis a bien noté la petite phrase discrète qui dit que le compost peut être remplacé par des turricules de vers de terre.

Les derniers chapitres du livres sont ensuite des focalisations sur des applications des ces trois outils à la pelouse, dans un premier temps, puis aux vivaces, arbres et arbustes et enfin aux légumes et plantes annuelles.

Mon point de vue sur l’ouvrage

Tout d’abord au niveau des pratiques, j’apprécie beaucoup l’état d’esprit du travail de ces auteurs et dans lequel je me retrouve totalement. En effet, on est ici totalement dans le jardinage sol vivant avec un désir de compréhension des mécanismes biologiques à l’œuvre dans le sol et la mise en œuvre de techniques qui se basent sur la vie du sol pour cultiver des végétaux. En plus leur approche de ce type de jardinage est basée sur un formidable exposé sur la biologie des sols. Toutefois, au niveau des techniques proposées, même ce qu’ils proposent est intéressant je trouve l’exposé incomplet, la thématique couverts végétaux / engrais verts notamment est la grande absente de cet ouvrage.

Le point focal du livre est la bipolarité bactéries/champignons. Que faut-il en penser ? Je reconnais qu’elle m’apporte plus de questions que de réponses, ce qui est en soi très positif ! En effet, dans mon expérience personnelle du potager, je remarque que les techniques qui ont permis de basculer vers un potager productif sont des techniques de paillages cellulosiques qui ont probablement été favorables aux bactéries et ont donc été plus favorable aux légumes annuels que ne l’était le seul BRF. Alors qu’à quelques mètres de là, ce même BRF faisait merveille sur des arbres fruitiers. Toutefois, de nombreuses expériences montrent un apport très positif du BRF sur les légumes, observation difficiles à accorder au cadre théorique proposé dans l’ouvrage.

Toujours par rapport à cette bipolarité et les deux autres qui y sont rattachées : nitrates/ammonium et plantes annuelles/arbres, il est vraisemblable que le modèle soit très simplifié par rapport à ce qu’il est dans la nature où les limites me semblent beaucoup plus floues que ce qui est décrit ici. Sujet fort intéressant que je dois m’efforcer de creuser dans les semaines et les mois qui viennent !

En conlusion, je trouve que c’est un livre qui, malgré les limites probables de son approche, est un ouvrage de référence pour le jardinier « Sol Vivant ». En effet, la qualité de ses exposés sur la vie du sol et la proposition d’un modèle pour domestiquer les réseaux alimentaires du sol, enrichissent grandement nos réflexions sur ces sujets ! Je trouve que c’est un ouvrage à lire absolument !

lien d’achat

lien d’achat

En bonus : l’annexe 1 du livre

En guise de résumé de la seconde partie et de guide pour mieux comprendre la démarche des auteurs, voici l’annexe où sont listés les 20 principes « du jardinage avec le réseau alimentaire du sol » :

1. Certaines plantes préfèrent les sols dominés par les champignons, d’autres préfères ceux dominés par les bactéries.

2. La plupart des légumes, plantes annuelles et plantes grasses préfèrent avoir leur azote sous forme de nitrates et se portent mieux dans les sols à dominante bactérienne.

3. La plupart des arbres, arbustes, et plantes vivaces préfèrent avoir leur azote sous forme ammoniacale et se portent mieux dans les sols à dominante fongique.

4. Le compost peut être employé pour inoculer les microorganismes bénéfiques à la vie des sols de votre jardin et introduire, entretenir ou modifier le réseau alimentaire du sol.

5. Répandre du compost avec son réseau alimentaire du sol à la surface du sol va inoculer à ce dernier le même réseau alimentaire.

6. Les matériaux organiques bruns ou fanés soutiennent les champignons ; les matériaux organiques frais et verts soutiennent les bactéries.

7. Le paillis répandu en surface a tendance à être favorable aux champignons ; le paillis incorporé superficiellement a tendance à être favorable aux bactéries.

8. Si vous mouillez et broyez complètement le paillis, cela accélère la colonisation par les bactéries.

9. Les paillis plus grossiers et secs sont favorables à l’activité fongique.

10. Les sucres aident les bactéries à se multiplier et grandir ; les algues, les acides fulviques et humiques et la poussière de phosphate aident les champignons à pousser.

11. En choisissant votre compost au départ et les nutriments que vous allez y ajouter, vous pouvez faire des jus soit fongiques, soit bactériens, ou bien équilibrés.

12. Les jus de compost sont très sensibles à la présence de chlore et de conservateurs dans l’eau de brassage et dans les ingrédients.

13. L’utilisation industriels tue tout ou partie des microorganismes du sol.

14. N’utilisez pas d’additifs ayant de fort taux de NPK.

15. Après une vaporisation ou un arrosage du sol avec des produits chimiques, appliquez toujours du jus de compost

16. La plupart des conifères et des arbres à bois durs forment des symbioses avec des champignons EcM.

17. La plupart des légumes, des plantes annuelles, des plantes grasses, des arbustes, des arbres à bois tendre et des plantes vivaces forment des mycorhizes avec des champignons MA.

18. Le fait de retourner le sol et de déranger de manière excessive détruit ou endommage gravement le réseau alimentaire du sol.

19. Mélangez toujours des champignons MA avec les graines des plantes annuelles et des légumes au moment de les planter ou appliquez-en sur les racines au moment du repiquage.