L’énergie au jardin… Quel est donc cet étrange concept ? Vous avez tous entendu parler de la fertilisation sous ses différentes formes, de la nécessité d’apporter au sol des éléments nutritifs, de la matière organique… Mais de l’énergie, c’est beaucoup moins évident !

En fait une approche énergétique du jardinage ou de l’agriculture est tout bonnement une autre approche de la fertilisation. Dans cette approche, les plantes sont perçues comme un capteur solaire qui transforme l’énergie lumineuse du soleil en énergie chimique, c’est à dire l’énergie qui lie entre eux les atomes de carbone, hydrogène, oxygène, azote et bien d’autre dans toutes les molécules qui les composent : sucres, protéines, cellulose, lignine, polyphénols…. Et les matières organiques du sol sont simplement le mode de stockage de cette énergie dans le sol. Qu’est ce que cela apporte au niveau pratique ? C’est ce que je vais vous expliquer un peu plus loin, détaillons d’abord un peu plus les flux d’énergie au jardin.

Cette énergie : d’où vient-elle, comment se transforme-t-elle ?

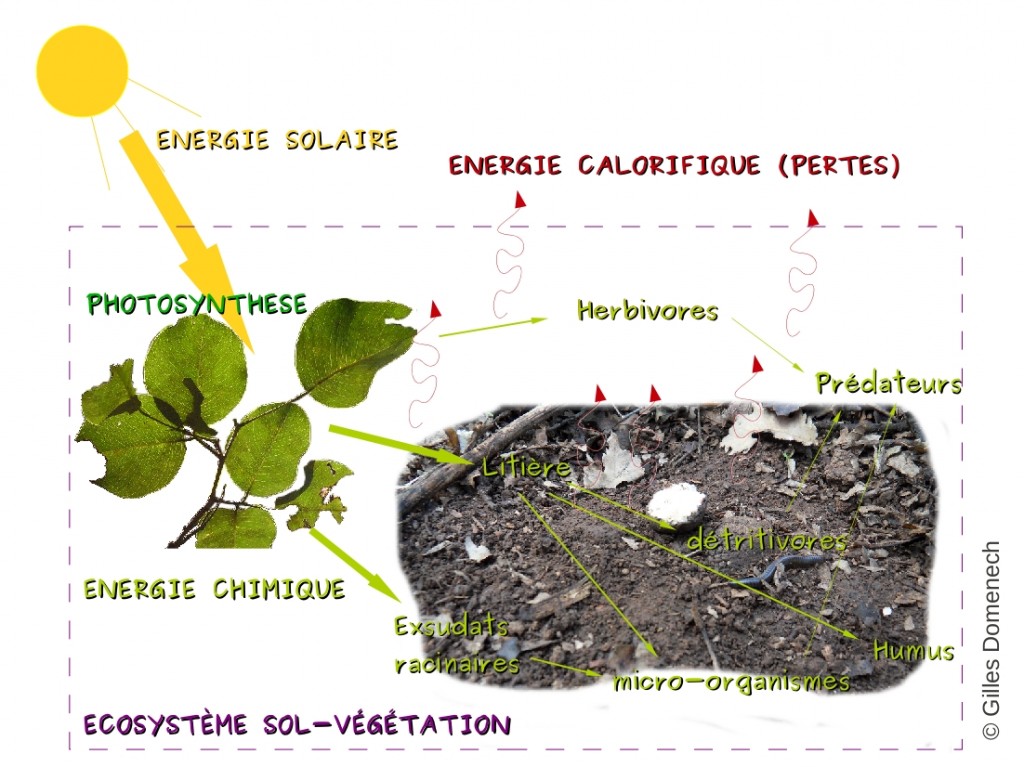

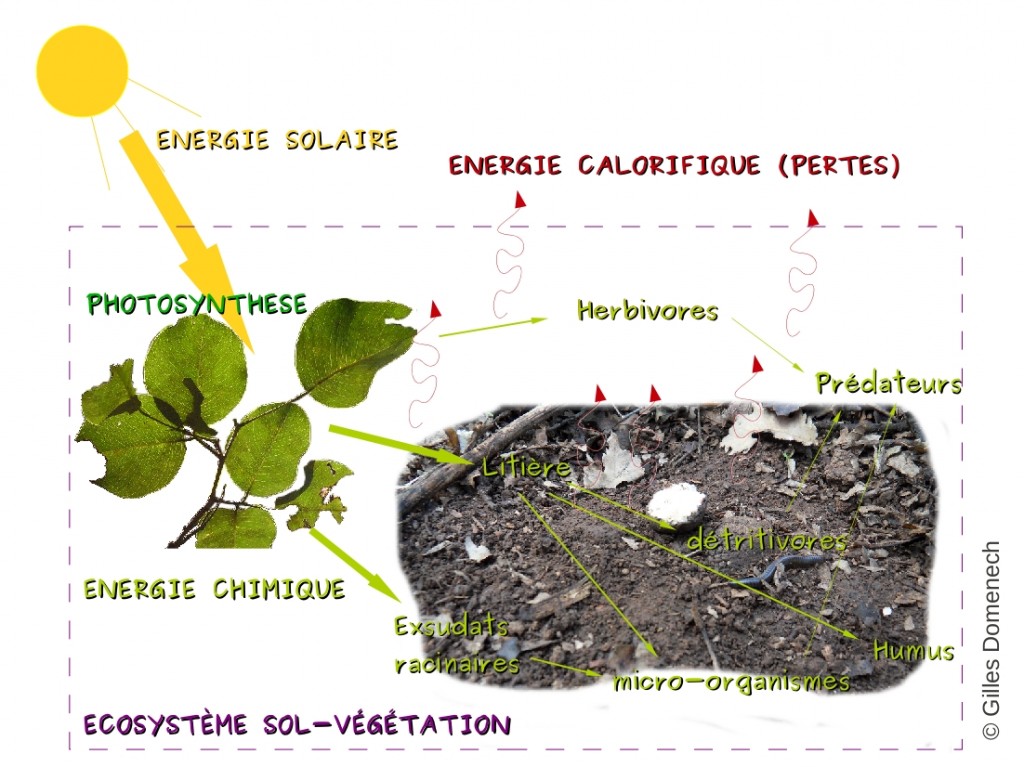

Votre jardin, comme toute surface de terre recouverte de végétation est un véritable capteur solaire ! Je vous disais juste au dessus que les végétaux, grâce à la photosynthèse, captent l’énergie solaire et la transforment en énergie chimique. Ensuite cette énergie est transmise à tous les organismes qui se nourrissent directement de tissus végétaux vivant ou en décomposition. Cette transmission suit des voies aussi différentes que la consommation d’exsudat racinaires par des champignons, bactéries et animaux du sol, la chute des feuilles, la mort des racines fines, le broutage par les herbivores, les symbioses racinaire (mycorhizes et bactériorhizes), le parasitisme des plantes par des champignons, insectes, nématodes…

Cette énergie est ensuite transmise aux prédateurs de ces organismes et ainsi de suite. Mais bien sûr à chaque étape une grande partie de l’énergie est perdue sous forme de chaleur du fait du métabolisme des êtres vivants par lesquels elle transite. C’est ainsi que les quelques microgrammes de la puce qui parasitent le lion ont nécessité beaucoup plus de photosynthèse que ceux du cloporte qui se nourrit directement de végétaux en décomposition !

Voici un schéma (très) simplifié des flux d’énergie dans un écosystème naturel (cliquer sur l’image pour l’agrandir) :

Cela amène à deux conclusions directement pratiques pour le jardinier : l’utilisation en préférence de matières organiques d’origine végétales et la couverture permanente des sols.

Les matières organiques d’origine végétales :

Lorsque vous apportez au sol du fumier de vache, le carbone qu’il contient a d’abord été fixé par une plante, puis été mangé par la vache et enfin seulement rejeté sous forme de bouse. Une grande partie du carbone, donc de l’énergie solaire fixée par la plante est partie sous forme de chaleur dans le métabolisme de la vache. Et je ne parle même pas de ce qui est éventuellement perdu par compostage, souvent nécessaire dans ce type de situation.

A l’inverse un couvert végétal détruit directement après avoir produit plusieurs kilogrammes de matière sèche au m², fait profiter directement de toute sa biomasse au sol. C’est ainsi qu’il aura fallu beaucoup plus de végétaux pour fertiliser votre sol avec du fumier qu’avec le couvert végétal ! Cela vient contredire le mythe de la complémentarité agriculture-élevage encore prépondérant en agriculture bio. En effet, une approche énergétique indique que la fertilisation la plus efficace passe directement par les végétaux et non par les tubes digestifs des animaux !

Cela ne signifie pas que vous ne devez pas utiliser d’excrément animaux pour fertiliser votre jardin, il est évident que si vous avez des animaux, il serait vraiment dommage de gaspiller la formidable ressource que constitue leurs excréments. Mais si vous n’en avez pas ou pas assez pour fertiliser votre parcelle, il est inutile de battre la campagne pour aller chercher du fumier, il y a beaucoup mieux à faire !

L’année dernière, j’avais vu dans le film de Coline Serreau « Solutions locales pour un désordre global » (film qui contient par ailleurs de très bonnes idées) un passage sur la fertilisation du riz dans le sud de l’Inde à partir d’un mélange de divers ingrédients, dont du lait de vache… Après ce qui précède, je pense que vous aurez compris que si utiliser des sous produit d’élevage est peu efficace d’un point de vue énergétique, utiliser un produit comme le lait est un véritable non sens ! Je regrette qu’une cette pratique soit proposée comme une solution, cela nuit à la crédibilité du film, c’est dommage.

A l’opposé si vous amenez au sol du BRF, vous injectez directement dans le sol l’énergie solaire fixée par l’arbre sous forme de cellulose, de lignine, de polyphénols… Un reproche souvent fait à ce type de pratique est la grande quantité de matière première nécessaire pour avoir un effet probant. L’approche énergétique que je propose ici nous donne un élément de solution : pour diminuer la nécessité d’apporter du BRF, il faut améliorer la fixation d’énergie au sein même du jardin, ce qui est très facile à réaliser en couvrant en permanence le sol avec des plantes vivantes !

La couverture permanente des sols :

L’air de rien, cette approche énergétique change complètement le regard porté aux matières organiques du sol. C’est du carbone, certes, mais c’est aussi et surtout de l’énergie solaire stocké dans le sol ! Et les plantes, quelles qu’elle soient, sont comme des panneaux solaire. Vu comme cela, que dire d’un sol nu au début du printemps ? Sinon que cela équivaut à des panneaux solaire recouverts d’une bâche opaque. Pendant des mois comme avril et mai au cours desquels les journées sont longues et souvent ensoleillées, comme cette année, quel gâchis ! Or en traversant nos riantes régions de France et de Navarre, que de sols encore à nu en cette fin avril 2011, tant dans les jardins que dans les champs… Qui dit sol nu, dit déficit d’énergie solaire fixée par les plantes, donc déficit de matière organique crée in situ et donc de matière organiques apportée au sol… Du coup, il faut en amener par un autre moyen (fumier, BRF, paille…).

Vous l’aurez compris, je trouve primordial de laisser le potager toujours couvert et de préférence avec des plantes vivantes ! C’est pourquoi je conserve mes couverts végétaux au moins jusque fin avril, voire début mai et pourquoi je trouve indispensable de consacrer une bonne partie du potager aux cultures d’hiver et si possible d’enchaîner tout de suite derrière avec une culture d’été !

Voici pour cette brève approche énergétique du jardinage qui a pour but de proposer une compréhension de la fertilisation qui au lieu d’être basée sur la mise à disposition de nutriments (par des apports chimique ou organique) est basé sur la quantité de carbone atmosphérique et donc d’énergie solaire fixée par la végétation et ramenée directement au sol ! Que vous soyez ou non déjà familier de type d’approche, je vous invite à laisser ci-dessous votre commentaire ou vos questions.