Article invité écrit par Fahima du blog PotagerBalcon.fr.

Vous jardinez sur votre balcon ? Terrasse ou fenêtre ? Il vous est arrivé d’entendre l’expression “sol vivant” et vous savez à quoi cela correspond. Vous avez compris que c’était indispensable. Mieux. Le Graal pour tout jardinier accompli. Mais voilà… vous, vous jardinez en pots et vous vous demandez s’ il est possible de reproduire cette vie souterraine hors sol.

Vous êtes au bon endroit !

Mais pourquoi avoir un sol vivant en jardinière est intéressant pour les jardiniers de balcon ?

- Déjà, parce qu’avoir un sol vivant dans une jardinière rime avec terreau fertile. Qui dit terreau fertile, dit plante foisonnante. Qui dit plante foisonnante, dit belle récolte ! Et c’est ce que vous voulez non ?

- Les terreaux vendus en jardinerie (y compris les terreaux pour plantes potagères) enrichis en compost ne sont pas fertiles très longtemps en jardinière. Beaucoup de jardiniers de balcon rachètent du terreau pour avoir de belles récoltes.

- Et en plus de vider votre porte-monnaie, cela a aussi un coût en carbone.

Entre le transport, l’emballage, l’utilisation de tourbe dans le terreau et tout le reste… cela consomme de l’énergie.

Et j’imagine que vous avez commencé à jardiner sur votre balcon (ou pas… encore !) pour avoir un petit havre de paix. Et aussi faire du bien à la planète en consommant vos propres récoltes, en participant à la favorisation de la biodiversité…

Et vous avez bien raison.

Ça tombe bien ! La plupart des techniques dont je vais vous parler nécessitent très peu voire quasiment pas d’achats.

Vous verrez d’abord comment débuter sur une base durable qui favorise la productivité même dans une jardinière.

Puis vous verrez comment entretenir et faire foisonner cette vie dans vos pots.

Une philosophie se dégage de ces différentes méthodes : rendre au terreau ce qu’il nous a (pas encore) donné.

Pour bien démarrer : faire des lasagnes dans ses pots

Si vous n’avez encore aucune plante ni aucun pot sur votre balcon, c’est cette technique que je vous recommande. D’une part, cela vous évitera une importante consommation de terreau, et vous aurez surtout un support du tonnerre pour un potager de balcon (ou terrasse…).

Si vous avez déjà des pots plein de terreau dans votre balcon, vous verrez comment entretenir et développer la vie à l’intérieur en seconde partie.

Faire une lasagne permet d’obtenir un substrat de culture (le support où poussent les plantes) riche et durablement fertile.

Selon la “gourmandise” de la plante, elle peut durer longtemps.

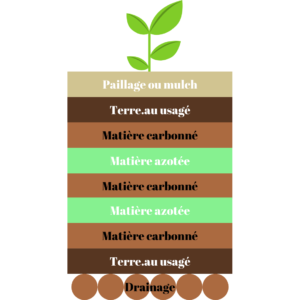

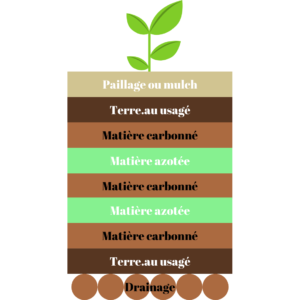

La technique en lasagne qui, à l’origine, est utilisée en pleine terre se pratique de la même façon dans une jardinière.

Elle consiste à alterner dans votre pot des couches de matières organiques carbonées et azotées. Pour un meilleur résultat, on l’installera dans un pot de 25 à 30 cm de diamètre minimum.

C’est quoi les matières carbonées ?

Les matières carbonés sont les matières sèches. Feuilles mortes, brindilles, paille…

En milieu urbain, ce n’est pas toujours simple à trouver. On peut coupler les matières précédemment citées avec du carton ou du papier kraft en prenant soin de retirer les parties avec de l’encre. On peut aussi utiliser ces dernières seules. Mais varier est plus intéressant.

C’est quoi les matières azotées ?

Les matières azotées sont les matières fraîches. Épluchures, fruits et légumes pourris, vos vieilles plantes que vous comptiez mettre à la poubelle, la tonte de gazon (si vous avez un ami avec un jardin, profitez-en !)…

Pour les fruits et légumes, on peut en trouver facilement en milieu urbain dans les fins de marché. À moins de vivre à plusieurs et ainsi pouvoir obtenir vos matières azotées rapidement, le marché est une bonne solution pour éviter d’accumuler de la matière fraîche au fil de vos consommations chez vous et attirer les moucherons.

Plus vite vous aurez tout à portée de main pour faire votre mélange, plus vite vous pourrez commencer sans attendre. Autrement, vous pouvez conserver vos matières fraîches au réfrigérateur ou dans une boite hermétique.

Chacun à sa façon de faire une lasagne.

La règle à retenir : équilibrer les matières carbonées et azotées.

Astuce en plus : si vous n’êtes pas réfractaire à la vue des vers de terre (bien que vous ne les verrez quasiment pas), vous pouvez en ajouter à vos lasagnes. Elles participent à la décomposition de celles-ci et à l’aération du sol. On peut en trouver gratuitement sur le site plus2vers.com.

Quand faire mes lasagnes ?

L’automne est la saison idéale, car il y a beaucoup de feuilles mortes à disposition. Il fait encore relativement doux, donc on peut aussitôt l’utiliser.

Autrement, vous pouvez aussi la faire en hiver et attendre qu’il fasse plus chaud pour planter. Ou encore en été en veillant à bien maintenir l’humidité pour la bonne décomposition de la lasagne.

En somme, vous pouvez les faire quand bon vous chante.

Entretenir

Maintenir une certaine humidité

En ayant une terre sèche, la vie dans le sol s’en trouve impactée. Donc que ce soit lors des grosses chaleurs ou en hiver, pensez à maintenir un minimum d’humidité.

Même si la terre sèche moins vite en hiver, on a tendance à aller moins souvent sur le balcon. Et si votre balcon est à l’abri des pluies, vous risquez de vous retrouver au printemps avec de la terre dure et des plantes sèches.

Attention de ne pas inonder le terreau, car il a aussi besoin de respirer.

Pailler (ou mulcher)

Pailler à plusieurs avantages.

Déjà, il permet le maintien de l’humidité ce qui est un point important comme nous l’avons vu. Il va en plus protéger la vie sous le terreau.

Dirigez-vous vers un paillis organique et non minéral. Il se décomposera plus ou moins lentement selon sa nature. Et le processus de décomposition favorise la vie dans le terreau.

Quand pailler ?

On paille avant que les températures ne soient trop hautes ou trop basses. Donc en automne et lorsqu’il commence à faire chaud.

À l’arrivée du printemps, mieux vaut laisser le sol nu quelques semaines pour permettre au terreau de se réchauffer après l’hiver. Vous pourrez ainsi démarrer de nouvelles cultures dans de bonnes conditions.

Éviter de laisser vos pots sans culture

La nature a horreur du vide. Et en hiver, on a souvent quelques pots nus. Laissez la nature faire sa vie dans vos jardinières en laissant pousser les mauvaises herbes.

Autres options : cultiver des plantes résistantes au gel ou semer des engrais verts. Cela permettra aux racines de décompacter le terreau et apportera de la matière organique.

Pratiquer le compostage de surface

Le compostage de surface consiste simplement à déposer les déchets organiques à la surface de vos plantes. C’est une bonne solution pour apporter de la vie lorsque vous avez déjà des pots plein de terreau et des plantes sur votre balcon.

Pour éviter les moucherons, les mauvaises odeurs et préserver l’esthétisme de votre potager, on paillera par-dessus.

On utilise quoi pour le compostage de surface ?

Les mêmes déchets que pour le compost mais étant donné que l’on jardine en pot, on va éviter les déchets animaux et à décomposition lente.

Quand faire du compostage de surface ?

Toute l’année ! Surtout au printemps lorsque les cultures sont plus importantes. Les matières organiques fertiliseront directement les plantes. En automne, les pluies risquent d’emporter une partie de cette richesse lorsqu’elles s’écoulent hors du pot, mais cela reste intéressant tout de même.

Composter… à moitié

Le compost utilisé tel quel est un très bon amendement pour vos plantes en jardinières. Il contient également des éléments intéressants pour vos plantes potagères.

Mais étant déjà totalement décomposé, il n’apporte aucune “vie” au terreau.

Mais alors, pourquoi l’utiliser ?

Ce qui est intéressant, c’est de l’utiliser à moitié mûr. Pourquoi ? Parce que le processus de décomposition favorise l’activité des êtres vivants dans le terreau.

De plus, on peut récupérer du thé (ou jus) de compost. En plus d’être un super engrais organique, il favorise la vie dans le terreau.

Si vous jardinez en pot, c’est sûrement parce que vous manquez de place. Si vous compostez, l’utiliser semi-mûr vous fera gagner du temps et de la place.

Pour ce faire, deux possibilités : le lombricompostage et le bokashi.

Le lombricompostage

Pour avoir autant de compost pour votre balcon qu’un jardinier pour son jardin avec un composteur classique, cette méthode consiste à mettre des vers de terre. On leur offre le gîte et le couvert, et elles font tout le travail !

Comme pour la lasagne en pot, il faudra simplement veiller à l’équilibre carbone-azote.

Le bokashi

Le bokashi quant à lui est une méthode beaucoup plus simple. Mais il faut régulièrement se procurer des EM, micro-organismes efficaces ou son de bokashi.

C’est grâce à eux que l’on obtient un thé de compost. Il faudra ensuite enfouir les “déchets” dans vos pots pour finir le processus de décomposition.

L’avantage de cette méthode c’est que l’on peut mettre vraiment tout dedans. Du végétal à l’animal et sans veiller à l’équilibre des matières.

Derniers conseils

Lorsque votre lasagne s’affaisse, ajoutez une ou deux couches avec du paillage (selon le volume à combler).

Lorsque votre paillis semble aminci (et cela peut arriver à cause du vent ou simplement car il se décompose), rajoutez-en une couche.

Pour le compost ajoutez-en une à deux fois par an dans vos jardinières et selon les besoins de vos plantes.

Le thé de compost étant un engrais liquide, il pourra être ajouté plus souvent à raison d’un volume pour 10 volumes d’eau.

Pour conclure

La culture en pot s’inspire inévitablement de la culture en pleine terre. Bien que les méthodes utilisées soient adaptées au contexte (milieu souvent urbain, espace réduit…), l’utilisation de pots et de jardinières peut limiter le développement des cultures.

Pour des petits légumes comme des radis, il n’y a pas vraiment d’impact. Mais pour une production de tomates par exemple, même si l’on peut avoir de très belles récoltes en pot, celles-ci risquent d’être réduites comparé à une culture en pleine terre. Et c’est tout à fait normal.

Pourquoi ?

D’une part, c’est tout simplement lié à l’espace restreint du support. Celui-ci limite le développement des racines mais également la réserve d’eau et de nutriments que les racines peuvent puiser dans le terreau. Là ou en pleine terre, les plantes n’ont aucune “limite” et peuvent aller plus profondément dans le sol.

Un potager hors sol à donc besoin d’une intervention humaine régulière pour arroser, entretenir… D’autant plus si vous cultivez dans des pots minuscules.

Conseil : préférez des pots de 25 cm à 30 cm de diamètre minimum. Plus grands ils seront, plus l’entretien sera facilité. Placez éventuellement des petits pots pour boucher les trous dans votre espace, et mettez y des plantes peu exigeantes en nutriment, en eau…

Voilà pourquoi bichonner son terreau en pot régulièrement est important. Attention, cela ne signifie pas que jardiner en balcon demande beaucoup de temps. Bien au contraire.

De plus, vous avez maintenant toutes les techniques utiles pour avoir un bon terreau, vivant et productif pour vos plantes.

En créant un potager sur votre balcon, vous êtes épargné des travaux au sol mais n’oubliez pas de rendre régulièrement au terreau ce qu’il vous a donné. C’est la clé du succès !