Difficile de rédiger un article pour décrire le jardin de l’Oasis. Il est à mon image comme j’imagine, derrière chaque jardin, se devine le caractère de la jardinière ou du jardinier. Je dirais un jardin en perpétuelle évolution aux sources d’inspirations diverses, influencé essentiellement par mes nombreuses lectures.

Imaginez, vous êtes au Sud, en zone méditerranéenne…, descendez encore plus au Sud, jusqu’au Portugal, à 100 km au-dessous de Lisbonne, en façade atlantique, à 10 km de l’océan à vol d’oiseau ce qui permet de bénéficier d’un climat un peu plus tempéré et clément, au cœur d’une forêt de chênes liège, protégé ainsi des vents maritimes, dans un val légèrement montagneux, le cycle des végétaux et donc la saison de culture y sont décalés de quelques semaines par rapport à la plaine.

C’est une ferme abandonnée depuis une vingtaine d’année, aménagée de terrasses comme on n’en fait plus aujourd’hui avec des murs de pierres de 2 à 3 m de hauteur, bien utiles pour y loger une foule d’auxiliaires : couleuvres, lézards, mille-pattes, orvets, salamandres. A l’époque de la dictature de Salazar, le propriétaire avait installé une orangeraie sur les terrasses. Lorsque nous sommes arrivés, les orangers suffoquant sous des ronces de 5 m de hauteur semblaient nous crier à l’aide ! Les ronces sont bio-indicatrices d’un terrain fertile et aident le sol. Une fois qu’elles ont été rabattues à la main et le résidu passé à la débroussailleuse, il reste sur le sol un « BRF de ronces », paillage pas très agréable à manipuler mais qui se transforme en une couche fine d’un beau noir humifère. Là où il n’y avait pas de ronces, c’était en début d’année, une pâture toute jaune des oxalis pieds de chèvre, indicateurs d’une érosion intense et d’un lessivage des sols laissés à nus l’hiver et l’été, peut-être une zone sur pâturée par les moutons du voisin qui avaient coutume d’y stationner ?

Nous avons installé le jardin potager au milieu des vieux orangers de la première terrasse l’année dernière. Au départ, ce qui nous a surpris, c’est de ne trouver aucun ver de terre, par contre de nombreuses fourmis qui, paraît-il aèrent et décompactent le sol, ainsi que de nombreux cloportes détritivores. Nous avons commencé par enlever à la pioche la plupart des racines de ronces (j’ai trouvé des souches agrémentées de racines de plusieurs mètres de long !) ce qui a permis dans un même temps de décompacter le sol, un passage initial à la grelinette (nous avions essayé sans sur la terrasse 2 l’année précédente avec des résultats catastrophiques, des légumes très forts en goûts mais lilipuciens, des carottes avec des racines aux technique variées lorsqu’elles arrivent sous la couverture au contact du sol : je fourche, je me courbe voire je remonte !) puis installation des plates-bandes couvertes de 3cm de BRF à l’automne, semées de légumineuses, puis couvertes au printemps lors de la mise en place des cultures d’été des fanes de légumineuses coupées et de de 10-15 cm de foin. Les plates-bandes seront ensuite tout le temps couvertes, le travail du sol s’avérant alors inutile ce qui permet de favoriser la biodiversité de la faune du sol et de bénéficier de tous les avantages d’un sol vivant.

Le fait d’être en zone méditerranéenne et de ne pratiquement pas avoir de pluie entre fin avril et début octobre nous oblige à une gestion intelligente de l’eau. Nous avons installé un bélier hydraulique pour avoir de l’eau au niveau du jardin. Cela nous permet de remonter de l’eau sur 30 m de hauteur et 115 m de longueur de tuyau. Cette année, nous mettons en place de la micro-irrigation basse pression (bidons d’eau surélevés de seulement 40 cm) et bien sûr la quantité d’eau nécessaire pour les cultures est réduite par l’utilisation de techniques appropriées (BRF et sol recouvert en permanence).

Cette année, j’ai semé de la Datura stramoine, belle vénéneuse qui pousse ici de façon spontanée et aléatoire avec une belle vigueur. Elle présente l’avantage à mes yeux de jardinière de faire partie de la famille des solanacées et j’aimerai bien tenter des greffes en vert de tomates, aubergines et poivrons. Vous imaginez, des tomates sans arrosage !!??

A la palette de mes outils de jardinière, je peux ajouter les extraits végétaux. Ils demandent plus de persévérance en zone méditerranéenne car ici, les orties ne courent pas les champs, j’ai même dû en semer en arrivant. Heureusement j’ai pu en trouver chez le voisin sur son potager ensemencé de fumier de mouton. Cette année, pour compléter la panoplie des extraits, j’ai implanté une consouderaie.

J’entretiens aussi un andain de vermicompost. J’ai trouvé cette formule la plus pratique pour réaliser sans trop de travail un compost de qualité en grande quantité. J’aimerais à terme supprimer les tas de compost et gérer les plates-bandes du jardin avec une rotation basée sur le compostage de surface et les besoins des plantes. Ainsi à tour de rôle chaque plate-bande serait temporairement transformée en compostage de surface/andain de vermicompost, recouverte de déchets de cuisine, cartons, foin, coupes de « mauvaises herbes », BRF, et éventuellement de fumier de cheval. J’y installerai ensuite consécutivement des plantes très gourmandes en compost puis moyennement puis peu pour enfin installer des plantes ne nécessitant aucun apport de compost.

Si vous avez continué la lecture de cet article jusqu’ici, avant de supprimer mes tas de compost, voire mon approvisionnement en fumier de cheval, j’aimerais avoir vos commentaires/ avis/ expériences. Y-a-t-il des jardiniers qui jardinent sans compost ?? Le seul point sur lequel je reste dubitative c’est la réussite des cucurbitacées (melons pastèques, eh oui c’est l’avantage d’être au Sud, concombre, courges et Cie), plantes gourmandes qui apprécient de pousser directement sur le compost ! Si des personnes ont des témoignages de réussite des courges sans apport de compost, je suis preneuse !

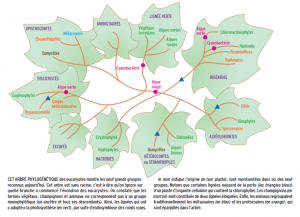

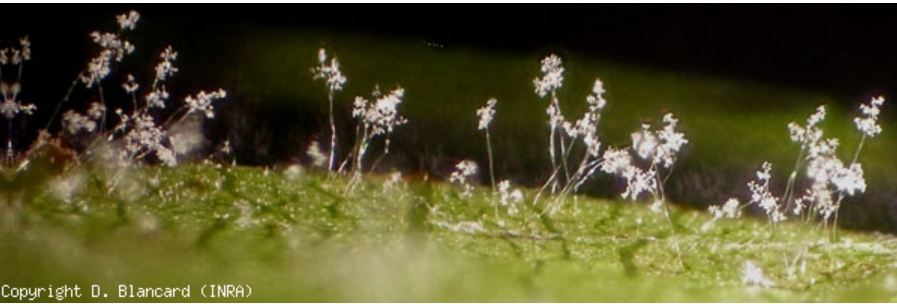

Pour terminer cette présentation du jardin de l’Oasis (désolée, c’est un peu long comme chaque fois que je commence à parler de jardin !), de nombreuses idées restent à expérimenter/ développer : les mycorhizes, installer une petite mare, une plate-bande spécifique pour les plante mellifères, les micro-organismes efficaces, le jus de compost à aération active, l’électroculture, les engrais verts en interculture (mais que c’est pénible d’enlever les couvertures des plates-bandes), les semis directement en place (quel boulot de semer en caissette ou en godets pour ensuite transplanter et quel stress pour la plante !).

Voilà, maintenant c’est à vous pour les commentaires et si vous voulez voir d’autres articles sur le jardin de l’Oasis ou venir nous visiter, c’est ici.

Murielle LEKIEN

Expérimentatrice en alimentation vivante & jardin vivant.

Oasis dos 3 sobreiros – Portugal

Site web : http://oasis-des-3-chenes.fr/

Contact : murielle(AT)oasis-des-3-chenes.fr (rempalcer (AT) par @) ; tél (+00 351 ) 927 738 016.

Depuis mars Murielle propose des séjours Alimentation Vivante au Portugal. Si vous souhaitez vous offrir un chouette séjour et de plus soutenir une jeune créatrice et le projet d’une Oasis, n’hésitez pas ! Le projet de l’Oasis, c’est entre autres : un inventaire floristique, la préservation des plantes sauvages locales, la préservation de semences potagères anciennes, la création d’un jardin sec, la mise en place d’un verger de fruitiers anciens…