Voici un nouvel article invité écrit par un de mes correspondants bretons: Gilles Bernard qui avait déjà contribué à mon blog cet été. Le voici de retour avec un article expliquant sa production de compost à basse température pour pour réaliser ses semis en godets.

En jardinage naturel, les pratiques sont variées, et à côté des puristes (comme Gilles 😉 ) qui limitent leurs apports organiques aux seuls compostages de surfaces, il y a ceux qui, ponctuellement, « aident » la nature par quelques apports de compost.

Je fais partie de cette deuxième catégorie, et cet apport s’opère via les godets de plantation. Je privilégie en effet, chaque fois que possible, un semis en godets de compost pur opéré en mini-serre.

Le jardinage est toujours affaire de compromis : entre le « laisser faire la nature » et risquer de voir les légumes céder le pas aux adventices et au prédateurs, et le « tout contrôler à tout prix » et risquer de créer un milieu de culture purement artificiel, j’ai opéré cet arbitrage consistant à mener la phase de démarrage des plants sous parfait contrôle en serre pour ensuite livrer la plante à son développement naturel sans la moindre intervention dans la phase de plein air.

Je vois dans cette pratique plusieurs avantages :

- plantations précoces,

- meilleur contrôle des prédateurs, limaces en particulier,

- contrôle des adventices,

- travail à hauteur

- raccourcissement du cycle végétatif de plein air et donc possibilité d’enchaîner jusque 3 récoltes par an dans les carrés.

Du coup se pose pour moi la question de l’approvisionnement en compost, car pour 100m² de carrés potagers, il me faut garnir dans les 2000 godets, soit un besoin de 300 litres de compost bien mûr tamisé.

Je pratique le compostage en tas, et recycle tout ce qui peut me tomber sous la main.

Pas un article sur le compostage qui ne parle d’une forte montée en température dès les premiers jours, gage indiscutable d’un compost réussi. Des températures de 50 à 70° apparaissent comme un passage obligé : un beau tas de compost est un compost qui fume.

Pourtant, dans la nature, rien de semblable : imaginez une forêt dont le sous-sol monterait pareillement en température ! Adieu cèpes et girolles, adieu scarabées et salamandres… Il y aurait bien le tas de foin mouillé», ou le tas d’algues vertes sur les côtes bretonnes qui chauffent eux aussi très fort, mais rien de bien naturel dans ces situations, en tout cas pas de celles qu’on voudrait reproduire au jardin.

Pourtant le dogme est là : il faut que ça chauffe !

Très attaché à suivre ces préconisations académiques, je me suis moi-même employé, pendant des années, à réunir les conditions pour faire de mon compost une véritable « centrale thermique » : matières vertes à l’excès, humidité, aération.

Pourtant, un jour, un tas a « foiré », les températures restant désespérément basses. Arrosage, retournement, rien n’y a fait ! Délaissant ce tas de compost facétieux et retors, j’ai fini par l’oublier au fond du jardin. Puis vint le jour où me décidant à recycler ces matériaux, ne serait-ce que pour faire de la place, surprise, j’ai découvert un compost bien noir, mûr à souhait, à l’odeur d’humus prononcé.

Puis au fil des années, le phénomène s’est reproduit de façon fortuite, une fois, deux fois et chaque fois ce même résultat : l’un des plus beaux composts jamais obtenus.

D’où cette interrogation : ce dogme ne serait-il pas tout simplement le reflet d’une société où on doit à tout prix gagner du temps, reproduisant au jardin des réflexes de productivité qui n’y ont pas leur place !

Si comme moi, vous pensez que le jardinage naturel c’est aussi la réappropriation du temps long, et pour peu que vous soyez tentés de reproduire le phénomène d’humification naturel vous déciderez peut être un jour de conduire votre tas de compost en basse température.

Si l’expérience vous tente, voici quelques conseils issus de plusieurs années de pratique :

- Varier les matériaux : un tas de compost composé d’un seul élément devient rapidement ingérable et un assemblage de 5 matériaux différents me semble un bon compromis.

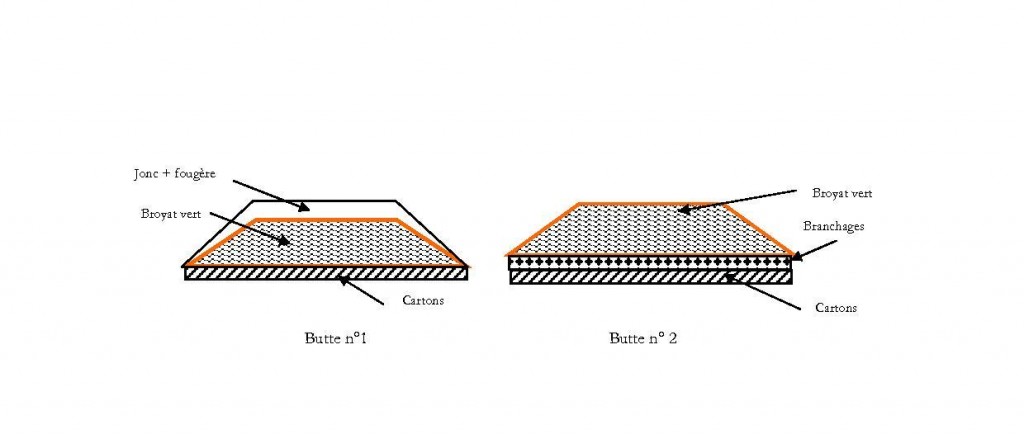

- Combiner intelligemment déchets carbonés et déchets azotés. On associera en strates successives les matières carbonées (brunes, dures, et sèches telles que feuilles, vieux foins, pailles, litières peu chargées, BRF) et les matières azotées (vertes, molles, déchets ménagers, tontes, mauvaises herbes, plantes aquatiques…)

- Ne pas trop arroser, voire ne pas arroser du tout. La fermentation basse ne s’accompagne que d’une très faible évaporation d’eau, à la différence des fermentations hautes. De plus, un excès d’eau diminue la quantité d’air contenu dans le compost, et peut conduire au développement de processus anaérobie s’accompagnant de composés volatils nauséabonds (méthane, hydrogène sulfuré, ammoniac)

- Aménager des zones tampons : prévoir de façon régulière une strate d’un matériau présentant une bonne inertie thermique : une couche constituée de quelques fourchées de vieux compost constitueront un obstacle à la « propagation » des hautes températures. Un BRF sec (obtenu à partir de fagots fanés, ou BRF vert étalé au grand air pendant quelques jours) jouera un rôle équivalent.

- Aérer le tas : les japonais placent verticalement dans leur tas, au moment de l’assemblage, quelques bambous qui seront retirés après 2 ou 3 jours, constituant autant de cheminées d’aération.

Voici quelques éléments d’explication un peu plus techniques :

Dans un compostage à chaud, la rapide montée en température correspond à une multiplication rapide des bactéries mésophiles (aptes à vivre dans des températures de 30 à 50°) puis thermophiles (aptes à vivre dans des températures de 50 à 90°), bactéries qui dans le processus de dégradation de la matière organique vont rapidement s’attaquer aux composés les plus dégradables (glucoses, amidons…).

Suit, après quelques semaines, une deuxième phase dite de « maturation » : tandis que les températures se stabilisent entre 30 et 50°, une nouvelle génération de bactéries associée à des champignons et des actinomycètes va engager la dégradation des composés les plus résistants (celluloses lignines…), et progressivement mettre en œuvre la biosynthèse des composés humiques.

Dans notre compost « raté », nous avons sauté la première étape, et les micro-organismes de la phase maturation ont assuré seuls le processus d’humification.

Pour conclure, je vous propose de balayer quelques objections « faciles » :

- Objection n° 1 : les graines de mauvaises herbes habituellement détruites dans la phase de chauffe ne seront pas détruites dans le compostage à froid. Mon expérience personnelle me fait dire que quelles que soient les méthodes de compostage, le jardinier n’échappe pas au sarclage, malheureusement, et je n’ai pas remarqué que les adventices soient plus ou moins présents avec ce compost.

- Objection n°2 : les éléments pathogènes habituellement détruits dans la phase de chauffe ne seront pas détruits dans le compostage à basse température. Hormis le cas d’incorporation de résidus de toilettes sèches qui appellent la plus grande prudence, et ce quelle que soit la technique de compostage utilisée, je ne vois pas quels éléments pathogènes pourraient être préoccupants.

- Objection n°3 : le temps de compostage est singulièrement rallongé. En fait, pas tant que ça, et 6 mois suffisent pour obtenir un compost acceptable, 1 an de maturation étant quand même l’idéal