Que vient faire Charles Darwin dans un blog sur le jardinage ? En effet cet immense savant, sans doute un des plus grands de tous les temps, est surtout connu pour ses travaux sur l’évolution des espèces. Mais ce n’est pas là sa seule contribution à l’avancée des connaissances : Il est aussi le tout premier à s’être intéresser à ces animaux à priori insignifiant que sont les vers de terre ! Il s’y est même intéressé dès les années 1830, même si son ouvrage sur le sujet ne paraît qu’en 1881. Il est donc le tout premier à avoir décrit ces animaux et surtout à avoir compris l’impact exceptionnel qu’ils ont sur le sol et son fonctionnement.

Avant d’entrer dans les enseignements que son travail apporte au jardin, je fais quelques petites précisions sur ces petites bêtes :

Il existe trois principaux de type de vers de terre dans nos jardins :

– Les vers de surface (aussi appelés vers de compost car ils prolifèrent dans les composts) ;

– Les vers endogés qui vivent uniquement sous terre dans des galeries horizontales ;

– Les vers anéciques qui vivent sous terre dans des galeries verticales et qui remontent en surface pour se nourrir.

Ce que je vais expliquer dans cet article concerne surtout les anéciques et, dans une moindre mesure, les endogés qui sont les seuls vers à creuser des galeries et à ingérer la terre. Je ne veux bien sûr pas dire là que les vers de surface sont sans intérêt, au contraire ! Il faut simplement comprendre que leur rôle est celui des recycleurs de la litière de surface, à l’instar de la grande majorité des autres animaux du sol (collemboles, acariens, mille pattes, cloportes, gastéropodes…)

Les cinq enseignements que je vous partage ici concernant ces vers souterrains sont les suivants :

– Ne plus travailler le sol ;

– Mettre à profit leurs galeries pour remplacer le travail du sol, optimiser l’irrigation et favoriser la prospection des racines ;

– Les nourrir en amenant de la cellulose ;

– Ramener au sol les matières vertes produites au jardin ;

– Mettre à profit leurs déjections pour optimiser la fertilisation des cultures.

Premier enseignement : ne plus travailler le sol

Les vers de terre vivent dans la terre, dans des galeries qu’ils ont eux-mêmes creusé en ingérant la terre située devant et en la rejetant derrière eux après avoir prélevée les nutriments qui les intéressent. Lorsqu’on bouleverse le sol, on vient détruire ces galeries et parfois même les vers de terre eux même. Les outils les plus destructeurs sont bien sûr les outils à socs, comme la charrue ou le motoculteur qui tuent les vers qui ont le malheur de se trouver sur leur passage et qui détruisent leur habitat et aussi le garde-manger de ceux d’entre qui remontent en surface pour se nourrir.

Ne plus travailler le sol permet donc tout simplement d’épargner la vie et l’habitat de ces petites bêtes.

Deuxième enseignement : mettre à profit leurs galeries pour remplacer le travail du sol, optimiser l’irrigation et favoriser la prospection des racines

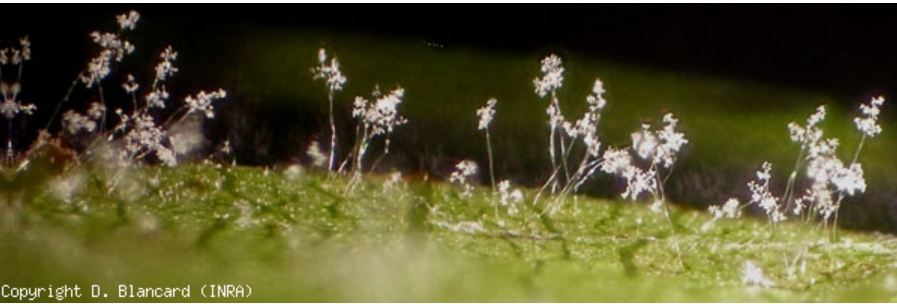

Bien sûr, remplacer le travail des outils (bêche, motoculteur, grelinette…) n’est pas toujours si simple. Je renvoi pour cela à lecture d’article de mon blog qui traitent ce sujet plus spécifiquement, comme celui-ci ou celui-là. J’insiste ici seulement sur le fait qu’en forant le sol de part en part de leurs galeries, les vers de terre endogés et anéciques l’aèrent bien mieux et beaucoup plus en douceur que n’importe quel outil.

Ce travail du sol est ainsi répartit sur tout le profil du sol et consiste en des galeries de quelques millimètres de diamètre dans lesquels l’eau, l’air et les organismes du sol circulent aisément.

En cas de pluie, même très violente, l’eau s’infiltre très rapidement à travers ce réseau de drainage naturel, évitant ainsi le ruissellement et l’érosion en surface. Une fois que les galeries sont remplies d’eau, celle-ci se diffuse par capillarité à l’ensemble du sol. Les vers de terres nous aident donc à valoriser au mieux l’eau qui tombe du ciel, aussi bien que celle qui tombe de nos arrosoirs. Ils sont une aide précieuse pour optimiser l’irrigation. En plus le sol criblé de galeries s’humectant par le bas (au fur et à mesure que les galeries se remplissent), cela incite les racines à explorer le sol en profondeur.

Ce profil de sol montre l’importance des galeries de vers de terre dans l’aération du sol !

Ces galeries sont également de voies privilégiées pour le développement des racines des plantes qui se frayent ainsi un passage très facilité vers les couches de sol profond et plus humide que la surface.

Troisième enseignement : nourrir les vers de terre en amenant de la cellulose (foin, feuilles…)

La nourriture préférée des vers de terre se compose de matériaux riches en cellulose, comme de herbes ou des feuilles. Afin de les nourrir efficacement, il faut leur apporter cette nourriture en abondance, cela peut être facilement réalisé avec un apport de foin ou de feuilles mortes. En revanche, de la paille ou du BRF sont beaucoup plus ligneux et donc moins intéressant pour nourrir les vers de terre. Il se peut toutefois que vous observiez plus de vers de terre sur un sol paillé avec ces matériaux que sur un sol nu avoisinant, mais c’est plus dû à un meilleur maintien de l’humidité par ces matériaux qu’à leur capacité à être consommés par les vers.

Si ces matériaux naturels venaient à faire défaut chez vous, vous avez également la possibilité d’utiliser des papiers et des cartons (les choisir marron et sans inscription et en retirer les scotchs éventuels). Ces matériaux sont de la cellulose quasiment pure et peuvent donc nous aider à nourrir les vers de terre en plus de nous aider à limiter l’enherbement sans aucun travail du sol.

Quatrième enseignement : ramener au sol les matières vertes produites par le jardin

Bien sûr de telles matières riches en cellulose poussent directement dans le jardin, c’est ainsi que la plupart des résidus de culture, que ce soit au potager ou au jardin sont une nourriture de choix pour nos hôtes préférés ! Ramenez donc au sol toutes les matières végétales que vous ne récoltez pas !

En plus, vous pouvez aussi faire des cultures exprès pour les nourrir : ce sont les couverts végétaux qui, après destruction, ramènent une grande quantité de matières vertes au sol, les vers se délectent de celles-ci. Nourrir efficacement les vers de terre est donc un des multiples effets positifs des couverts.

En ramenant ainsi systématiquement au sol vos résidus de cultures et de couverts végétaux vous d’entretenez tout au long de l’année le garde-manger de nos amis souterrains ! C’est encore plus intéressant pour eux qu’un apport massif de foin une fois par an !

Cinquième enseignement : Mettre à profit leurs déjections pour optimiser la fertilisation des cultures

Les déjections des vers de terre sont un peu particulières, on les appelle turricules et c’est un mélange intime de terre (ils ingèrent de la terre pour creuser leurs galeries) et de matières organiques. Le tout très enrichit en micro-organismes (bactéries, protozoaires…).

Cette richesse en micro-organismes permet de rendre les éléments minéraux dont les plantes ont besoin d’être plus accessible dans les déjections des vers de terre que dans le sol environnant. En conséquence un sol riche en vers de terre permet de réduire la fertilisation des plantes ! Bien sûr il est très difficile de quantifier cet effet, mais il participe au fait que les jardiniers qui travaillent avec un sol vivant ont moins besoin de fertiliser que les autres !

En conclusion, ce cher Darwin avait donc vu juste : parmi les milliers d’animaux qu’il a étudiés, il a bien compris que ceux sont particulièrement importants dans le fonctionnement de nos sols et donc extrêmement utiles au cultivateur, qu’il soit céréalier ou jardinier sur quelques mètres carré ! Cela grâce au forage incessant du sol qu’ils réalisent et grâce à la richesse biologique et chimique de leurs déjections. Bien sûr pour bénéficier de tels effet, il faut respecter leur habitat en travaillant le moins possible le sol et les nourrir avec toutes sortes de matières riches en cellulose. Matières que l’on peut apporter ou bien produire sur place !

Je vous souhaite bonne mise en œuvre de ces conseils pour 2015 !

Pour aller plus loin sur les vers de terre :

Des vers de terre et des hommes : Découvrir nos écosystèmes fonctionnant à l’énergie solaire Par Marcel Bouché

Cet article participe à l’événement inter-blogs « Les 5 choses que j’aurais aimé que l’on me dise avant de commencer mon potager » organisé par le blog PotagerDurable.

Pour découvrir ce qu’ont écrit les autres blogueurs, cliquez sur ce lien :

Voir la liste des articles participants.